このフォームからは投稿できません。

[

ホーム]

[

研究室トップ(ツリー表示)]

[

新規順タイトル表示]

[

新着順記事]

[

留意事項]

[

ワード検索]

[

過去ログ]

[

新規投稿]

[

管理用]

以下は新規投稿順のリスト(投稿記事)表示です。

※記事の投稿者は全て福管理人(副管理人)で、すべての文章ならび画像は福管理人の著作物です。

※この「青木氏氏 研究室」は掲示板形式ですが、閲覧専用で投稿不可となっております。

こちらの掲示板では回答できませんので、もしご質問のある方、さらに詳しく知りたいと言う方、ご自分のルーツを調べたいが、どうしてよいか分からないという方などは

お気軽に青木ルーツ掲示板でお尋ねください。

福管理人[副管理人]より -

青木氏には未だ埋もれた大変多くの歴史的史実があります。これを掘り起こし、研究し、「ご先祖の生き様」を網羅させたいと思います。

そして、それを我等の子孫の「未来の青木氏」にその史実の遺産を遺そうと考えます。

現代医学の遺伝学でも証明されている様に、「現在の自分」は「過去の自分」であり、子孫は「未来の自分」であります。

つまり、「歴史の史実」を求めることは埋もれた「過去、現在、未来」3世の「自分を見つめる事」に成ります。

その簡単な行為が、「先祖に対する尊厳」と強いては「自分への尊厳」と成ります。

この「二つの尊厳」は「青木氏の伝統」と成り、「日本人の心の伝統」に繋がります。

この意味から、青木氏に関する数少ない史料を探求して、その研究結果をこの「青木氏氏 研究室」で「全国の青木さん」に提供したいと考えています。

そして、それを更に個々の青木さんの「ルーツ探求」の基史料としたいと考え、「青木ルーツ掲示板」を設けています。

どうぞ全国の青木さん、その他ルーツ、歴史に興味がある方、お気軽に青木ルーツ掲示板までお便りください。お待ちしております。

※雑談掲示板はこちら、、宣伝・募集ははこちら。

|

ワード検索 ワード検索 |

- 疑問がある場合やご質問の前に同じ内容の記事が無いか検索してください。

- 複数のキーワードを入力するときはスペースで区切って下さい。

- ページ内だけでの検索は「ページ内検索」をご利用ください。キーワードがハイライトされます。

最新記事 最新記事 |

Re: 先祖と宗教(キリスト教の教え−2 主題4)

副管理人さん 2007/10/20 (土) 10:07

4「キリスト経の教え」

キリスト教の設問として、1番の続き、2の問題の説明に入ります。

1 他宗を少なくとも先ずは強く排他している事。

2 教えがかなり強引である事。

3 キリスト個人を神扱いにしている事。

4 兎に角にも、”先ずは信じよ”である事。

5 人は全て悪の子供であると否定する事。

6 中間的考え(柔軟性)は無い事。

7 全体が闘争的な発想に成っている事。

8 特定者(若い者)には受け入れられ易い合理的な教えに成っている事。

9 先祖に対する考えは全体として希薄である事。

10 「民族的」と言う考えを認めていない事。

2番目の事です。(教えがかなり強引である事)

1の事がある故に、キリスト教は自説を教委するは当然の事でしょう。

「信じよ」を先ずはじめに来て居ます。信じなければ救われないと言う事に成ります。そんな不公平な神は存在しません。神は万民に公平ですから、信じなければ救われないとすると、それは神ではなく普通の人間のする事です。神を前提としている神が、人間と同じレベルであるとすると矛盾しています。

かなり、矛盾をはらんだ強引さを感じます。

仏教では、「信じよ」とは云っていません。般若心経でも、「悟れ」(理解)と説いています。

突き詰めると仏教の教えは「色不異空、空不異色」「色即是空、空即是色」であろうと考えます。

ここから全ての教義の発端が理解され解読出来ます。

つまり、この世はこの一つの教義であり、その「理解」から”人としての「行為と行動」が生まれ、強いては、人としての悩みは解毒するで有ろう”と説いています。

これは、信じなくても、この”理解が成せば成るほどに人としての悩みから救われる”としている訳です。

つまり、誰でも、仏教に帰依しなくても救われると言うことです。

この「理解」が得られた場合に於いて、”人は冷静で、正しい「心根」が得られ、それに依って、人の本来の正しいあるべき「道」が開かれる”と説いています。

これを学問として、仏教から「禅宗」(禅問答)と言う教義が生まれたのですから、「宗教」とするよりは「宗教学」(人生学)とする方が適切ではとも思います。このことからも、つまり、「教えが強引」からは程遠いものと成ります。

ここに、他教との違いが大きくあると考えます。「学問的宗教」とも云えます。

但し、ご利益信仰とは別にします。

日本人の仏教への「信心の姿」は、他教の姿とは違うのはこの点にあり、個々の人の「自由な姿」に委ねているところです。つまり、「色即是空、空即是色」の教えどおり、決められた「信心の姿」を自由にしている所です。イスラム教やキリスト教のように、”信心はこう云う姿ではなくてはならない”とする仏教の教義は何処にも有りません。好む範囲でやればよいという事でしょう。

この様に「教え」に対して、”信じよ、されば救われん。”の拘束としての強引さは有りません。「強引さ」は「色即是空、空即是色」の先ず第一教義の意に合致しません。

この背景は、物部氏と蘇我氏の戦いの後の結末と始末に関わる歴史的処理から来ています。

つまり、先ず、最初は朝廷が主体としていた「神道」を、「仏教」への宗派変えでは、一応は取り入れたものの朝廷の存続をも否定する結果とも成りかねず、過半数以上のそれまでの多くの「神道の民」の不満と反発を招きます。そこで生まれたのが、「神道と仏教」との「融合文化」の天智天皇による「天神文化」であります。(研究室の大化改新の新説への反論を参照)

(仏教導入の直ぐ後の天智天皇は、伊勢に国の守護神として伊勢神宮を建立し、「天神文化」を発展させた事で証明となり、各主要な氏は、氏神を建立し「神道」を誇示し、氏独自の先祖を祭る菩提寺をも建立して「仏道」とし2つの融合を図った事も証明)

つまり、宗教の「神」と民の間には、「仏」とするものを存在させて融合を計ったのです。そして、その「仏」は先祖であるとして身近な宗教としたのです。

これが「天神文化」です。この「天神文化」は現在までに引き継がれているのです。

この「天神文化の融合」が「仏教の教義」を緩やかにして、上記の[強引さ」を排除した所以でありますし、「仏教学的扱い」と成った所以もここから来ています。

又、他国の仏教国の教義とは違う点でもあります。

要は、「信じようが、信じなくても」、その「理解」の「行為と行動」の中で、「人としての道」(冷静で正しい)が生まれれば、「万民は救われる」と説いているのです。

そして、それは、”自ずと、「神」「仏」に自然に導かれる”としているのです。

さすれば、”死する時は、「4つのみ」から発生する煩悩を脱却した「仏」として、他次元で存在する”と説いているのです。仏教では基本的に故に強引さは有りません。

次は3番の事に続きます

Re: 先祖と宗教(キリスト教の教え−1 主題4)

副管理人さん 2007/10/20 (土) 09:51

ご意見の内で、次の文意に対する問題として、

1「呪いの意」

2「時間の逆行性」

3「行為と行動の進行性」

4「キリスト経の教え」

5「仏教とキリスト経の妥協の余地」

以上に付いて私観を述べたいと思います。

超論文に成りますので、シリーズで記述する事にしますのでご理解ください。

4「キリスト経の教え」

さて、4の主題の「キリスト教の教え」に付いて。

下記の設問(1−10)です。

そこで、前々回の設問の末尾に次のようなことを書きました。

”信仰すれば、こうしてくれる”は信仰とは云わないのではないかと言うことを書きました。

兎に角、私は「宗教」に対して「ご利益信仰」が主体と成っている事に疑問なのです。

つまり、”こうすれば、こうしてくれる”と言う見返りを求める信仰はここでは論じないでおきます。

次の設問の「キリスト教」は、この傾向が説話の中で多すぎると感じています。

”信じよ、されば救われん。”には納得できません。信じなくても救われる筈です。信じたら神のご利益があると言うことは真さに、この事です。

仏教は、”信じよ”とは云っていません。”理解せよ。”です。

つまり、”理解すれば「静かなる心根」を得て、必然的で、間接的に救われる道に自ずと向かい成るだろう”と言うのです。そして、”その理解を日々増やせ。さすれば、より「深い心根」が得られるであろう”と説いています。

更に、キリスト教は、”人は悪の子供”(罪深き子)と設定していますが、仏教では”悪の子供(罪の子)であるも普通であり悪(罪)と拘るな”であります。それが「人」だと説いています。

これが私の若い頃にキリスト教の説法を4年間聞きに行って知ったポイントでした。

多少の自分勝手な歪みもありますが、なんとなく心の底から納得できないところがありました。そして、説話の解読が”何か攻撃的である”と印象を持ったのです。

これは多分、”民族的な遺伝子の違い゛では無いかと思いました。

そこで、質問をしました所、帰ってくる答えは、何か頭に引っかかるもので、”日本民族のレベル(民主主義のレベル)が低い”のであるかのニュアンスの答えと感じ取りました。

これは当然の答えでもあるかも知れません。当時は、まだ日本は戦後15年程度しか経っていませんし、復興途中ですのでアメリカ人から低く観られていたと考えます。我々のほうがそう云う風に受け取っていたとも考えられますが、やや、彼らの心中にその様な心を一部に宿していた事も事実でしよう。

しかし、中に仏教を勉強していた牧師というか宣教師が居て、仏教との違いを認めていたのも事実でした。その違いは「蛮な宗教」として排除していた言葉を説話の中で聞き及んでいました。同席していた友人たちと牧師との間で、議論になったことを覚えています。

しかしながら、後に仏教も含めて正しく勉強し直した結果は、次の様な事柄でかなり近い調査結果でした。

確かに、その調査結果の違いは、次のような事でした。

1 他宗を少なくとも先ずは強く排他している事。

2 教えがかなり強引である事。

3 キリスト個人を神扱いにしている事。

4 兎に角にも、”先ずは信じよ”である事。

5 人は全て悪の子供であると否定する事。

6 中間的考え(柔軟性)は無い事。

7 全体が闘争的な発想に成っている事。

8 特定者(若い者)には受け入れられ易い合理的な教えに成っている事。

9 先祖に対する考えは全体として希薄である事。

10「民族的」と言う考えを認めていない事。

本来、仏教では、”宗教は「万教帰一」である”と説いています。少し違い過ぎているという感じがしました。

そこで、上記の事に付いて、その違い際を出す目的で論じてみたいと思います。

そうする事でその違いの全体の論所が見えてくるのではないかと思います。

1番目の事です。(他宗を少なくとも先ずは強く排他している事)

どの宗教の教義も、良く似た傾向がありますが、仏教では、他宗を強く否定することは有りません。

「万教帰一」と説いているくらいですから、少なくとも、仏教のどの宗派もほぼ同じ教義です。

しかし、はっきりとキリスト教は仏教(他教)を否定しています。世界の宗教はキリスト教しか存在し得ないとも云っていますから、ここの排他的なことが明確な違いの一つです。

最近はトーンを落としていると聞きますが、紛争地での世界のキリスト教の布教の行動を観ると変わっていないと思えます。

本来、宗教は少なくとも「人」を救う事を目的として存在しています。これはどの宗教も同じ筈です。

その救う手段(教義)が異なると言うことだけですが、然し、突き詰めれば人を「救う理由」は、どの民族でも「悩み」としては同じである筈です。だから”キリスト教以外には存在しない”は疑問です。

確かに、夫々の宗教は、その「民族の発祥をベース」に成っていることは確かですので、そこで起こる「民族の生活程度」や「遺伝子的な民族の悩み」のそれから来る悩みの大小はあっても、「救う理由」は同じです。

当然、その「理由」に対する「教え」は突き詰めると、同じ程度のものになると考えられます。

しかし、ここが「違いの原点」になるのでしょう。その理由の大小に対して、何処の部分に重点を加えた教義にするかで異なってくる事は否めません。

しかし、否定する理由としては問題です。

現に、キリスト教、ヒンズー教、イスラム教、ユダヤ教、仏教、儒教、等の宗教で、例えば、キリスト教はローマ時代の乱れた民衆の不満をベースになっています。ユダヤ教は「ジプシー民族」をベースに出来ていますし、イスラム教はその定住する位置と多民族の構成でその置かれている立場(アジア民族とヨーロッパ民族の混血族)から生まれたものです。

従って、「戦い」をベースとして居るために、宗教として最も「戦い」を排除しなければならないのに唯一教義として「聖戦」を認めています。

宗教ではどう考えても「聖戦」は疑問です。民衆の手段としては考えられるが。

この様に、夫々の発祥をベースとしています。

しかし、仏教は、インダス文明として多くの宗教が生まれた中で、小さく拡がりながら中国より日本に司馬氏の始祖の仏師の司馬達等が最初に私伝したものであり、古来より居た神道の物部氏と、百済から渡来した仏教の蘇我氏との戦いの結果、国政として仏教を導入したものであります。正式には後の594年の「仏教興隆の詔」(仏、法、僧)であります。

仏教は、日本以外での成り立ちがどうであろうと、日本での伝承は、奈良時代の「天神文化」として一つの国政上の理由から発達したものであります。

つまり、神道と仏教との「融合文化」で仏教は成育したものであります。

これが奈良期の「天神文化」であります。

「天神文化」、つまり、「人の悩み」を基とした教義というよりは、人間としての有るべき姿、即ち、「信義、道義、徳義」を求めて、そこから人としての悩みを排除しようとした教義であります。

「般若心経」は真さにこの「心経(こころのみち)」であります。従って、その目途して、必然的に他教の教義を否定する必要性は考えられないし、人の有るべき姿、即ち、生きる「道」を説いている宗教であります。

布教に際する教義の説法は、他国のビルマやタイの仏教との違う点は、神道と仏教の融合文化(天神文化)の末に生まれた教義でありますから、独自の宗教といえます。

「武士道」もこの融合文化の仏教と神道の融合教義から生まれた「教道」であります。

事程左様に、融合であるが為に他宗を否定するに至りません。

しかし、キリスト教等はその発祥の基が異なることに成りますので、その布教は必然的に他教を肯定する訳には行きません。ここが、教義の前提の大きく違う点に成ります。

次は2番の事、即ち、教えがかなり強引である事。に続きます。

Re: 先祖と宗教(行為と行動の逆進性-主題3)

副管理人さん 2007/10/13 (土) 08:22

設問

1「呪いの意」 (般若経の一説:仏教は何故呪うのか)

2「時間の逆行性」 (時間は逆行しないのだから仏教の仏=先祖は疑問)

3「行為と行動の逆進性」 (先祖が成した行為と行動は逆行しないのだから「仏」は疑問)

4「キリスト経の教え」 (仏はキリスト教の教えと異なる)

5「仏教とキリスト経の妥協の余地」 (根本的な違いの考察)

以上に付いて私観を述べたいと思います。

長い論文になりましたので、ゆっくりとお読みください。

尚、人生観と宗教論ですので、硬い話と成りますが、ご興味のある方の論文と成ります。

出来る限り科学的な論所を以って論じていますので、全てが抽象論とは異なります。

青木氏を研究する中で、”先祖とは何ぞ”の疑問を解く過程での得た私観です。

では、次をお読みください。

今度の第3の設問は「行為と行動の逆進性」(先祖が成した行為と行動は逆行しないのだから「仏」=先祖は疑問)です。

設問の理由説明

第3の設問のこの[行為と行動と逆進性」、つまり、”先祖が成した「行為と行動の結果」(実績)が変化しない(その影響力は無くなる)。又、時間に対しても逆行しない、又は、変化しない。だから、「先祖」が彼世で「仏」に成って、その「行為と行動の結果」を続けて持ち込んで、その影響力を以って子孫を導くという「力」のその基に成るものは無い筈だ。故に、仏教で説く、「先祖」が「仏」になって子孫を導くと言う事はあり得ない”と言う事に付いてですが、私は次の様に考えています。

結論からしますと、”行為と行動は逆進する”と結論付けたいのです。

但し、この事は、”現世に於いてのみは通常はない。”であります。しかし、他次元的な関連として思考するなら、つまり、宗教的な思考原理からすると、”逆進する”。であります。

そして、この現象は、”現世に於いてある条件下で存在する。”であります。

矛盾している様ですが、実はその立証は困難であるからであります。

恐らく、多くの方はこの現象に一度は必ず出くわしていると思います。そして、それが不思議な事として頭の記憶の中にしまっている事だと思います。

「行為と行動」の現象(流)

その不思議な事を引き起こす「行為と行動」の現象とは、(その逆進性とは、)私は「流」(ながれ)という摩訶不思議な現象だと思うのです。

皆さんは、この「ながれ」「流」と言うものを経験していると思います。特に人生経験を深くして歳をとられた方なら承知していると思います。そして、その受け入れの心得なるものを会得されているのではないでしょうか。

つまり、”この様な「流」の時は、この様にするのだ”と、特に、「古からの言い伝えの教え」では”静かにしているのだ”が一般的ではないかと思います。然しこの「戒め」も今では全く聞かれません。

正しく真剣に「行為や行動」をしても、その「結果」がどうしても「行為や行動」に一致する事の答えに至らない。

すればするほどに、”何か見えない大きなものに流されていて、決められた方向に逆進する。”

そして、”結果は本来あるべきものとして得られないで、何時か、何処か、誰かで決められた方向にたどり着いてしまう。”という現象を経験していると思います。

六十数年の間に私にもこの体験を何度かありました。そして、その体験中はその「ねらいの意識」対して違う答えが頭の隅の方でなんとなく見えているという何れも不思議な経験でした。

「行為と行動」の現象(流)力<「静かなる心根」=悟り(理解)=(1と2の設問の理) (A)

この「流」の強さの力(押し流される力)は、1と2の設問でも記述した「静かなる心根」即ち、「悟り」(理解)を獲得すれば、”その「流」の力に勝り、「ねらいの意識」に対して、その差を理解させて、「神仏」が導く方向の意が見えてくる。”という事であります。

「流」の現象の正体

では、これは一体何なのでしょうか。

私は、これが、「他次元との連携による力が働いての結果」と観ています。

普通は、意識しないでいれば”何の事”と成るでしょう。

しかし、その”何の事”の生きる姿勢ではなく、世の成り立ちを正しく理解すると言う意識が現世に生きている人に生まれれば、見えてくる現象であると云う事です。

つまり、自分の「行為と行動」とは違う「ながれ(流)」の方向になる「他次元性の力」が、この「逆進」の現象を意味し、その「違う結果」の「最終の形」が、「相反する形」になる事から、現世に現れる「逆進の形」であると考えられます。この「逆進の形」が運命的で、神仏がその様に仕向けたとしか考えられない結果になる現象です。

本来、どんなに手を尽くしても「他次元性の力」の力が働き「1+1]=2と成らないこの現象です。

「ながれ(流)」=「逆進の形」 (B)

「数理的不思議」

例えば、論理的数理的であるのに、「1*1」=1と成る様に。「1」は有量です。然りながら、「1」と言う量を持つのに、しかし、結果は基の[1]なのです。この有量の二つのものを掛け合わせれば本来の意識では増量と成る筈です。「2*2」=4の有量のものを掛け合わせれば増量する様に。(数と量の数学定義を無視して観ると)つまり、「1」の次元上で起こる1次元と1次元の積では2次元と成らない何か間尺に合わない現象です。

ここには「固定意識」(固定観念)という「1次元的感覚」が存在する所以から起こる現象で、人間の「錯誤意識」がこの数式を理解できない「破目」に追い込んでいるからです。そのために数学では、この錯誤を防ぐ為に「但し書き」を「定義」として「前置き」をします。

「固定意識」(固定観念)=「錯誤意識」=「1次元的感覚」 (C)

「前置き」の消失

私は、人間は、この「前置き」に付いて、約千年程度の歴史の中で、漸次失われて来た「意識」であると考えています。

即ち、それは「他次元性」又は「現世と彼世」、突き詰めると「彼世の先祖」としての「但し書き」の「前置き意識」ではないかと考えているのです。

この「前置き意識」が無いが為に、「流」に流されていると錯誤しているのだと考えています。

本来は「現世と彼世」が有って、初めて「人の世界」なのだと考えています。

古の「先祖」はまだ「この意識」が多く持っていたのではないかと考えています。

「人の世界」とは、現在では「現世」(+)だけとされている気がします。

故に、+の片方から観た結果の判断と成ってしまっているのだと思うのです。そして、「違う結果」と認識してしまっているけれど、しかし、(+)と(−)の世界から見た結果の判断が本当は正しいのだと思うのです。

ある問題が起こったとします。その時、裁定者は両方の意見を聞き正しい結論の裁定を下す様に導きます。

ところが、「流」のこの他次元性に及ぶ問題が起こると、前置きの消失意識と固定観念がある為に、それを裁定する自分には一次元的感覚の錯誤意識が起こり、「違う結果」と受け取ってしまうのだと考えます。

それは(−)の意識がある事で「当然の結果」と受け取れるのだと思うのです。

故に、「当然の結果」と受け取れるには、「静かなる心根」(設問1と2)にて(−)の消失した意識を取り戻す事が出来るのだと成ります。

だから、「昔からの戒め」として”静かにしているのだ”と成ったのだと考えます。

「行為と行動」+「前置き意識」(消失意識)=「人の世界」=「現世と彼世」 (D)

「違う結果」+「静かなる心根」=「当然の結果」 (E)

「違う結果」−「錯誤意識」=「当然の結果」 (F)

「迷信と混同」

その証拠に私の小さい頃には、この事(現世と彼世との意識)に関わる「行動と行為」は、未だ周囲の年寄りや自分の行動に付いて日常の生活の中に沢山あり、何の疑問も感じないで受け入れていた記憶がまだ有ったと認識しているのです。

ところが、時代と共に付加価値が増えて必然的にその必要性の無さから消えうせて行ったのではないでしょうか。

そして、今や「迷信」と言うものの中に、この意識が取り残されて現在では殆どなく成っている感じがします。

むしろ、真偽は別として、「他次元性の戒め」としての「迷信」と言う言葉さえも聞かなくなり無く成ってしまった感じがします。若い者に「迷信」と言うと”それ何”と言われる始末です。

概して言うと、この「消失した意識」とは「迷信」であった筈です。

この「他次元性の意識」([消失した意識」)として余りに生活や宗教会の中で多く存在させた為に、中には不適当なものも入ってしまった結果、「迷信」とレッテルを貼られてしまったのではないでしょうか。

まだ、山里の田舎に行くと、この「迷信」を他次元性の意識として生活の中で生かしている筈です。

例えば、烏が執拗に鳴くと「不吉」なことが起こるとか、黄色の夕焼けが起こると「自然災害」が起こるとか。夜につめを切ると人が死ぬとか、この様に生活に密着した人の行為と行動に警告(戒め)を他次元性を絡めて発している「迷信」なるものがあります。

先祖が遺した他次元と繋げた「諺」(ことわざ)や「口伝」等の一部もこの「消失意識」ではないでしょうか。

これも「迷信」と共に核家族化で消えてしまったのでしょう。その意味で「先祖」の遺した無形遺産は大きいと認識しているのです。

自分の人生に於いて、より「当然の結果」として理解できる様に「先祖を知る事」をテーマに長年努力を積み重ね試みた一つでもあります

兎も角も、その過程で、私はこの「消失した意識」が「拘った固定観念」を生み出し、強くして、結果として社会の乱れを生み出し、人の思考を歪ませて、根底から(+)の現世からのみの視観となってしまっていると考えたのです。

(現世と彼世との意識)=「迷信(混同)」=「他次元性の戒め」=「昔からの戒め」 (G)

「相対の原理」(現世と彼世)

もし、「相対の原理」がこの意識問題に適用されて真理とすると、「現世」を「+の世界」で、「彼世」は「−の世界」として考える事が出来る姿が、人本来の基本思考である筈です。この世のものが全てこの「相対の原理」で成り立っていると言う事実から考えると、この思考が時代と共に消滅した代表的な思考ではと考えます。

つまり、「思考に偏りが出来た人々」の我々が「−の世界」に関わる事が起こると、これを摩訶不思議と観てしまっているのではないでしょうか。

そして、そこに他次元性の意識消失の結果に依って生まれた「拘りの意識」が多すぎると、それが余計に「摩訶不思議」となり「違う結果」と観てしまうのでしょう。

つまり、我々現代人は残念ながら「悟り」(理解)が小さいと成ります。

この事から「相対の原理」が真理である限り、バランスある思考を保つ為にも、「彼世」の「−の世界」の意識を持つのが普通ではないでしょうか。

「違う結果」+「拘りの意識」<=「摩訶不思議」 (H)

「現世」の「+の世界」=「相対の原理」=「彼世」の「−の世界」 (I)

以上このことを念頭にして、本論を展開したいと思います。

そこで、次の様に解りやすく数式論を伴い更にこの観念論を進めてみます。

本論

(A)から(I)の数式定義を念頭にご理解ください。

まず、定義を数式で現すと次のように成ります。

「流」=「行為と行動の逆進」を仮定する 0

「行為と行動の力」の結果<「他次元性の力」の結果 1

「行為と行動」の形<>「他次元性の逆進」の形 2

と言う事に成ります。

「逆進の信憑性」

「呪い」や「時間の逆行」でも記述しましたが、明らかに現代の医学では解明がされていない現象の「2つの器官」と「2つの脳波」の存在でも判る様に、「何かの力」=「他次元性の力」が働いていることは明らかで、それを成す器官が人間に持っているという事実を鑑みると、この「行為と行動の逆進性」も完全否定は出来ないものと考えます。

数式で現すと次のように成ります。

「流」=「行為と行動の逆進」=「2つの器官」と「2つの脳波」の働き 3

「何かの力」=「2つの器官」と「2つの脳波」の働き=「流」の力=「他次元性の力」 4

ただ、それは、現代医学では完全に解明されていない範囲である事だけの否定でしか有りません。

そして、むしろこの不可思議な現象が、「2つの器官」「2つの脳波」の医学的証明と、古代史実からも「状況証拠」として認められて居り、むしろ、「否定方向」ではなく「証明される方向」にあると言うことです。

だとすると、必ずしも、現世に於いては、”「原則進行性」の前提ではあるが、「他次元性逆進」もあり得る”という考えに我々の思考として(A)から(I)のことも踏まえて、現代人として到達させて置く必要があるのではないでしょうか。

ところが、現代人は「時代の付加価値の増加」に伴い、必然的に、この「拘り」の心を多く強くせざるを得ず、「多元性の意識」と「静かなる心根」を維持するに難しい情況と成っているものと考えられます。

「拘り」説法の意

そこで、必要なのは”「原則進行性」の前提ではあるが、「他次元性逆進」も有りうる”とするこれが、仏教でいう現世に生きる人としての「思考姿」、つまり、”「色不異空、空不異色」「色即是空、空即是色」”の「否拘りの説法」(設問1前説)であると考えます。

(参考 設問1から転写)

では、この一節をどの様に理解したら良いかと言うことですが、私は次の様に理解しています。

「色」即ち、この世のあらゆる物質は全て色(いろ)を有します。故に、その「色」(いろ)のある環境、つまり総意としての「現世」であると理解出来ます。

数式で現せば、「色」=「現世」(うつせ)だとします。

「空」即ち、物質として存在しない空(から)の世界とし、色(いろ)を有さない世界だから、つまり総意としての「彼世」(かのせ)であると理解できます。

数式で現せば、「空」=「彼世」(かのせ)だとします。

そこで、「色は空と異ならない 空は色と異ならない」、故に「色は空であり、空は色である」と説いています。

つまり、言い換えると「現世は彼世と異ならない 彼世は現世とは異ならない」、故に「現世は彼世であり、彼世は現世である」と成ります。

究極の大意の数式で現せば、「現世=彼世」であるとします。

つまり、、「現世=彼世」法の「理」は、”物事に色があるから無いからとどうのこうのと言い立てるな、空だから無いからと騒ぎ立てるな”と言っていると思います。

言い換えれば、究極は”「物事に拘りすぎるな」”となるのではないでしょうか。

つまり、以上の参考での般若経一節の私説の通り、換言すれば、”静かなる心根(悟り:理解)を得る事、”即ち、”「他次元性の失われた意識」を取り戻せ”と成るのではないでしょうか。

ところが、上記した「他次元性の失われた意識」が易々と戻らない為に、かなり強い力で、「拘りという意識」のバリヤーを取り除かなければ、「流」が見えないものと成ってしまうと解釈できるのではないでしょうか。

仏教でのこの「説法の意」としては、漸次消失して行った何時の世も、現世の人の「意識の消失」の経緯から、「人の道」(心の経:みち)として説いている「般若心経」一節は強調しているし、この上のニ行を意味していると思うのです。

「流の正体の解明」

このことでは、”何のこと”となると思います。この「流の正体」が解らなければ”如何に”と成りますので、その「流」(ながれ)を具現的に説明したいと思いますが、人それぞれの種々「流」の経験は異なると考えますので、「流」の内容に付いては(異文ともなるので、)読者の経験談に委ねたいと思います。その上で次の一般論でご理解ください。

「逆進の現象」

この様に、”兎も角も、先ず、1 本人の意思や周囲の意思に反して、その方向とは次第の結果は別の方向に進んで行く。

次に、2 あがくと更に進むと言う現象が起こる。

更に、3 「環境」が整うと今度は、逆に境遇も本人の意思に関係なくどんどんとよくなる。

そして、4 最後に、被者があれば、(天罰が降るが如く、)本人外の周囲の「環境」はそれなりに悪くなる等の現象が起こる。”

この「4つ現象」の変化が一般的なものとなると思います。そして、この「4つの変化」には人の特長から「強弱」が起こります。

この「強弱」が人の「流の差」と成るのだと思います。

数式で表現すれば、人の「強弱」=「4つの現象」=「流の差」 4-1

これが「行為と行動」に付いて人それぞれの「流の結果」が異なってしまう「逆進現象」と考えます。

「逆進の起源とメカ」

この様に、何か附合一致して、これだけの「行為と行動」に対する「環境」を相対的に変える事や、整えることがバランスよく出来るのは、この現世の出来事ではない事と思われ、且つ、確かに何らかの力が他次元から引き起こされいるとしか考えられません。

この場合は、「流」では良い方向(幸せ)に向かう場合もあれば、この逆の例の「戒めを受ける事」(苦労)も世の中には沢山あるだろうと思います。

さて、上記の事で、この「差」は、どこかで繰られているのかと言う疑問が湧きます。

私は結論から言うと、”当事者のこの世に対する「理解」の差で異なる”と云う感じがするのです。

数式で表現すれば、「流の差」(4-1)={当事者のこの世に対する「理解」の差}で異なる。 4-2

しかしながら、どんな場合でも、「神仏」との「連携」が成されるとは限らないのではと思います。

それは「仏」が言う「ある理解」、又は[悟り]の状態を得ている時に起こると考えられます。

そして、それをキャッチする器官は、「2つの器官」であり、その「理解」の差は「2つの器官」の”センサーレベル”によると見られます。

この「ある理解」(悟りの状態)とは、次の過程(イからホ)を経て得られると思います。

イ 「心」を「拘り」から「脱却した差」による時に起こります。

数式で表現すれば、「ある理解の差」(悟りの状態)=「脱却した差」(拘りの心)=センサーレベル 5

ロ そして、本人の「無我」の「心」の「よどみ」が失せた事による時に起こります。

数式で表現すれば、「ある理解」(悟りの状態)=「無我」の「心」の「よどみ」=0 6

ハ この2つ状態(5、6)の何れかに成った時、静寂にして最高の感度を得え高まります。

数式で表現すれば、(5、6)=MAX(センサー) 6-1

ニ この「2つの器官」の本人のセンサーに、先祖が送り届ける波長が合致します。

ホ これ(イからニ)を経て、得て、この時に「神仏」(「先祖」)は、手を差し伸べてくるのではないかと考えます。

数式で表現すれば、「2つの器官」(センサー)=先祖の波長=神仏の加護 7

次に、脳医学的な過程の検証として次の様になります。

「論理的検証」

人間には、脳幹という電池の芯に相当するものがあり、これには地球をマイナスとしてその上に存在する物質はその高さのレベルに相当して電位がかかり、その電位は脳の中心にある脳幹のレベルを変動させる事が出来る仕組みになっていて、これに依って電流が流れて、脳神経細胞を経由してキャリパー(Naイオン)の液に到達して、電子が液イオンに乗って継電してその反対方向に電流が目的の所まで流れて脳が働く仕組みと成っている。

この仕組みはその「神経(心経)の集中力の差」にて脳幹温度は高まると電位は高まり比例的に電流値は変化する。

この高まった電流が流れた時、「2つの器官」のセンサーレベルもこの「集中力」によりこの差に比例して高まる。

これに添って同レベルで「2つの脳波」も動作する。

この「2つの器官」と「2つの脳波」とは連動連携しているのではないかと予測する。(設問2記述)

そして、その「心」への信号は、高レベルの前記の「2つの器官」を使って、本人や周囲の関係者に作用を及ぼす事に成る。

この及ぼす力はこの時の関係者の「理解」と物事の「拘り」の如何に関わるのでは無いかと考えます。

そして、そのセンサーレベルに達していない場合には”届かない”となるのではないかと考えます

数式で表現すれば、集中力の差=電流値の差=センサーレベルの差 A 8

数式で表現すれば、Aの差=「2つの脳波」の差 B 9

数式で表現すれば、Bが高い(HIGH)とき=他次元との連動 C 10

上記の数式の場合のCのLOWでは、「行為と行動」に対する「環境」」と「2つの器官」のセンサーレベルが合致に至っていないから「他次元との連動」を起さないと考えます。

これは、”「親、先祖、仏、神」を敬い養護する姿勢の有無の如何の差”に依ってセンサーレベルが定まるのだろうし、又、、「行為と行動」に対する「環境」」に合致し、このセンサーレベルが受けられる関係者が居た場合は違う展開が起こっていただろうと観られます。

ところが、その展開に付いて、普通、現世に生きる者は「勧善懲悪」と期待するが、前提として、必ずしも神仏は「勧善懲悪」ではないと私は考えています。

「勧善懲悪」の3つの式(11、12、13)

この事に付いて仏教でも、次の様に説いています。

”正しいものは常に正しいという事ではない””悪いものは常に悪いとは限らない”はと説いています。

むしろ、禅宗などは、更に、突っ込んで、問答では”悪いものは正しいと云う事もある””正しいものは悪いと言う事にもなる”と云っています。

そして、それは”「三相」(人、時、場所)の如何に関わる”と説いています。

参考 この事は上記した”結果は本来あるべきものとして得られないで、何時か、何処か、誰かで決められた方向にたどり着いてしまう”を裏付けています。

そして、更にこの状況(良悪、正否の判定)は”社会の付加価値の変化にて進む”と説いています。

数式で表現すれば、 正しいもの=悪い 悪いもの=正しい 11

数式で表現すれば、 正しい=<「三相」(人、時、場所)>=悪い 12

数式で表現すれば、(良悪、正否の判定)の変化(進化)=社会の付加価値の変化(進化) 13

判りやすく云うと、現代のように、社会が近代的(科学的)になり、付加価値が増え、原始の社会の「原理原則」が成り立つ易い「環境」と比して、社会構造が複雑になり正しさが異なることが起こるから、仏教では”正しいから正しいと拘るな”とする一つの理由になります。

”何時の世も「良悪、正否」とする社会環境は変化する”ということであります。

「勧善懲悪」の「3つの説」(abc:141516)

この「勧善懲悪」を仏説で考えると、次の様になると考えます。

先ず、(a)”全て正しい者は「神仏」からの常に正しい適切な処遇を受ける”とは思われないのです。

そして、(b)”「先祖」が考える多くの要素を踏まえ未来過去の要素を配慮した形に持ち込む”と考えます。

更に、それは、(c)”「4つのみ」から脱却した「仏」の成せる業技である”と思います。

上記「勧善懲悪」の「3つの説」(abc)が成り立たなくては、それでなくては、人間であり、仏ではありません。

つまり、「仏」が「4つのみ」を脱却するとはこのことを意味すると考えます。

数式で表現すれば、「勧善懲悪」の「3つの説」+「3つの式」=「仏」(「4つのみ」を脱却) 13-1

「脱却の意」の4原則

数式で表現すれば、仏(先祖)の判断<>正しい適切な判断 14

数式で表現すれば、仏(先祖)の判断=未来過去の要素を配慮した形 15

数式で表現すれば、仏(先祖)の判断=仏」の成せる業技−「4つのみ」 16

数式で表現すれば、仏(先祖)の判断>人間の領域 17

では、「脱却の意」の4原則で行われない「勧善懲悪」とは、その辛い「しがらみ」の中で、人間が考えた切なる願望であるに過ぎないし、それを仏、神が成してくれるものとして勝手に考えている事です。

つまり、仏教が否定する「ご利益信仰」に過ぎないからです。

「ご利益信仰」を宗教と考えている人が大方であるが、「ご利益信仰」は「宗教」ではありません。単なる「人間のエゴ」に過ぎないと考えています。

「ご利益」とは「静かなる心根」を得て、結果として「間接的に得られる幸せ」です。

それでなくては、仏前に手を合わせて、打算を願い出れば、簡単に得られれば、全て誰でも何処でもいつでも得られるという事に成ります。

数式で表現すれば、ご利益=「静かなる心根」=間接的な結果幸せ 17-1

もし、それが叶うのであれば、悩みなどは直ぐに仏前で手を合わせれば叶う事に成り、このするところの意味は、結果として宗教はいらないと成りますし、宗教は当初より存在しません。当然仏壇も寺も神社も生まれなかった筈です。

数式で表現すれば、「勧善懲悪」=「ご利益信仰」=「人間のエゴ」>「宗教」 18

神仏のそれは、そんな人間が考える次元の範囲であるとは思わないのです。

もしそうであるとすると、それは「神仏」では有りません。人間そのものであります。つまり、人間の「4つのみ」を持っている「神仏」となってしまう。そんな事は有り得ない事です。

もし、この「4つのみ」から脱却した「仏」であり、「仏」から遊離したの「神」であるなら、「神」が考える最も良いとする形に持ち込む筈です。

その形の「良悪、正否」の事は、現世に居る我々には理解できない範囲にあり、「三相」に関わるとしか判らないのであります。

「神仏のみが知る」であります。

数式で表現すれば、「良悪、正否」の事=「神仏のみが知る」=社会の付加価値の進化 19

だから、人は長い人生の中で、日々より多く悟り理解して、「神仏のみが知る」の範囲の僅かでも読み取ろうとするのであります。

従って、上記する「流」は多くのステップで構成されています。そして、人間が考える「流れ」の一ステップを捉えて「良悪、正否」を評価しても、全体を見た中で判断しなければ、「神仏」が決めることは、人間の範囲を超えている故に、正しい答えは出ないと考えます。

故に、(A、B、C、D、E、F、G、H、I)の前提下に於いて、「行為と行動の逆進性」は、現世に於いては通常の「流」の中では無いとし、しかし、「神仏」又は「先祖」が看た他次元的現象(0から19)が起こった場合に於いて、「2つの器官」「2つの脳波」を媒体として「神仏」加護の下で「逆進性」は起こると成ります。

以上、論理的に数式論にすると、人間には、消失した意識が多く起こり、遂には多くの思い込みが出来て、結局は拘りが強くなり、究極は絶え難いエゴが出たとする局面が私には見えてきます。

皆さんは如何でしょうか、現在、何か消失して居ると感じていないでしょうか。

一度、この「行為と行動」の論で振り返ることも必要ではありませんか。

参考(行為と行動の逆進性の数式論の記述)

「行為と行動」の現象(流)=「静かなる心根」=悟り(理解) (A)

「ながれ(流)」=「逆進の形」 (B)

「固定意識」(固定観念)=「錯誤意識」=「1次元的感覚」 (C)

「行為と行動」+「前置き意識」=「人の世界」=「現世と彼世」 (D)

「違う結果」+「静かなる心根」=「当然の結果」 (E)

「違う結果」−「錯誤意識」=「当然の結果」 (F)

(現世と彼世との意識)=「迷信(混同)」=「他次元性の戒め」=「昔からの戒め」 (G)

「違う結果」+「拘りの意識」<=「摩訶不思議」 (H)

「現世」の「+の世界」=「相対の原理」=「彼世」の「−の世界」 (I)

数式で表現すれば、「流」=「行為と行動の逆進」を仮定する 0

数式で表現すれば、「行為と行動の力」の結果<「他次元性の力」の結果 1

数式で表現すれば、「行為と行動」の形<>「他次元性の逆進」の形 2

数式で表現すれば、「流」=「行為と行動の逆進」=「2つの器官」と「2つの脳波」の働き 3

数式で表現すれば、「何かの力」=「2つの器官」と「2つの脳波」の働き=「流」の力=「他次元性の力」 4

数式で表現すれば、人の強弱=4つの現象=「流の差」 4-1

数式で表現すれば、「流の差」(4-1)={当事者のこの世に対する「理解」の差} 4-2

数式で表現すれば、「ある理解」(悟りの状態)=「脱却した差」(拘りの心)=センサーレベル 5

数式で表現すれば、「ある理解」(悟りの状態)=「無我」の「心」の「よどみ」=0 6

数式で表現すれば、(5、6)=MAX(センサー) 6-1

数式で表現すれば、「2つの器官」(センサー)=先祖の波長=神仏の加護 7

数式で表現すれば、集中力の差=電流値の差=センサーレベルの差 A 8

数式で表現すれば、Aの差=「2つの脳波」の差 B 9

数式で表現すれば、Bが高い(HIGH)とき=他次元との連動 C 10

数式で表現すれば、正しいもの=悪い 悪いもの=正しい 11

数式で表現すれば、正しい=<「三相」(人、時、場所)>=悪い 12

数式で表現すれば、(良悪、正否の判定)の変化(進化)=社会の付加価値の変化(進化) 13

数式で表現すれば、「勧善懲悪」の「3つの説」+「3つの式」=、「仏」(「4つのみ」を脱却) 13-1

「脱却の意」の4原則

数式で表現すれば、仏(先祖)の判断<>正しい適切な判断 14

数式で表現すれば、仏(先祖)の判断=未来過去の要素を配慮した形 15

数式で表現すれば、仏(先祖)の判断=仏」の成せる業技−「4つのみ」 16

数式で表現すれば、仏(先祖)の判断>人間の領域 17

数式で表現すれば、ご利益=「静かなる心根」=間接的な結果幸せ 17-1

数式で表現すれば、「勧善懲悪」=「ご利益信仰」=「人間のエゴ」>「宗教」 18

数式で表現すれば、「良悪、正否」の事=「神仏のみが知る」=社会の付加価値の進化 19

一般的「4つ現象」の変化

1 本人の意思や周囲の意思に反して、その方向とは次第の結果は別の方向に進んで行く。

2 あがくと更に進むと言う現象が起こる。

3 「環境」が整うと今度は、逆に境遇も本人の意思に関係なくどんどんとよくなる。

4 最後に、被者があれば、(天罰が降るが如く、)本人外の周囲の「環境」はそれなりに悪くなる等の現象が起こる。”

「ある理解」(悟りの状態)過程(イからホ)

イ 「心」を「拘り」から「脱却した差」による時に起こります。

数式で表現すれば、「ある理解の差」(悟りの状態)=「脱却した差」(拘りの心)=センサーレベル 5

ロ そして、本人の「無我」の「心」の「よどみ」が失せた事による時に起こります。

数式で表現すれば、「ある理解」(悟りの状態)=「無我」の「心」の「よどみ」=0 6

ハ この2つ状態(5、6)の何れかに成った時、静寂にして最高の感度を得え高まります。

数式で表現すれば、(5、6)=MAX(センサー) 6-1

ニ この「2つの器官」の本人のセンサーに、先祖が送り届ける波長が合致します。

ホ これ(イからニ)を経て、得て、この時に「神仏」(「先祖」)は、手を差し伸べてくるのではないかと考えます。

数式で表現すれば、「2つの器官」(センサー)=先祖の波長=神仏の加護 7

Re: 先祖と宗教(時間の逆行性−主題2)

副管理人さん 2007/10/09 (火) 23:07

設問

1「呪いの意」 (般若経の一説:仏教は何故呪うのか)

2「時間の逆行性」 (時間は逆行しないのだから仏教の仏=先祖は疑問)

3「行為と行動の逆進性」 (先祖が成した行為と行動は逆行しないのだから「仏」は疑問)

4「キリスト経の教え」 (仏はキリスト教の教えと異なる)

5「仏教とキリスト経の妥協の余地」 (根本的な違いの考察)

以上に付いて私観を述べたいと思います。

では、「呪いの意」 (般若経の一説:仏教は何故呪うのか)に続いて次の2番目の設問に入ります。

2「時間の逆行性」 (時間は逆行しないのだから仏教の仏=先祖は疑問)

普通、時間は逆行しません。

しかし、宗教では逆行はすると言う説法が多くあります。

前問の「呪い」のところで、「4つのみ」から開放された躯体の持たない魂の「仏」は、死後1週間は「魂」として現世に残るとされています。

そして、この魂は「躯体」を持つ現世の者に語りかけると説いています。

実体験

実は、私の両親と親族の3度の葬儀の後に、この現象に遭遇したのです。

この事の話は、現実にも近隣でも良く聞く話で、叔父も同じ経験をしていると聞いていましたので、まさかという感じでした。確か叔父も周りの人には信じてもらえなかったといっていた事を覚えていて、実は私も経験して驚いたものでした。

葬儀の後に、親が住んでいた仏壇の母屋に入ると、かなり大きい声で話し掛けられるようになんとなく語りかけて来る話し声が耳に入って来たのです。その語意ははっきりとはわかりません。この現象は長い時間で暫くすると止まります。その現象は矢張り1週間続きました。

話していることは確実なのです。周囲は明るい部屋です。方向もなんとなく判るという程度です。その声は父親であり、又母親であり、兄弟であるとする事もはっきりと判りました。

側には家族がいましたが、聞こえないと言いますが、周囲を見渡しても音のするものは有りませんし、家族は静かだと言います。外に飛び出してみても何もありません。理解し難い現象です。

この親族の葬儀の後の経験は3度もありましたので、2回目の時は、”あっ又だ。確かにある。”として、今度は慎重に、静かにして、何を云って居るのかを確かめようとしてみましたが、矢張りわかりません。しかし、印象として、家の事を託すようなことを話しているという直感が起こりました。

これは多分、自分の置かれている立場を自分が知っていて、それを直感として浮かんだのだ、或いは浮かび上がらしたと後で思いました。

それで、私の職業柄であり性格でもあるので、不明快な事では居てもたっても居られません。この現象に付いての調査を始めたのです。宗教的、脳医学的に起こる原因があるのかとの調査です。

そして、双方の点に確かにありました。

この時の現象では、先ず、「直感」に付いては、「仏」が超元的な方法で、私に「直観」を起させ訴えるという方法を採ったという結論に至りました。

仏教でも、脳医学でも、直接「言葉として話し掛ける」と言う連携ではなく、「直感」に訴えると言う方法が起こる事もわかりました。

この現象に付いては、「時間の逆行」の体現がないので、どのような体現として得られるかは判りませんでした。

私は現世に居ます。従って、時間は逆行することはありえません。しかし、躯体をなくした魂の「仏」は他次元(4次元)の世界に居ます。よって、この制限は有りません。

起こるとすれば、「仏」の方からの現象である事は理解できます。

「魂」のみとなった「仏」が話し掛けるとする事は、次元を現世に戻している事に成ります。そして、その現象を「直感」という方法にて出現したのです。

故に、他次元から現世に戻しているのですから、これは明らかに、「仏」の「時間の逆行」を示す現象です。

しかし、この「直感」に訴えると言う体現反応は、脳医学的に論理的に証明出来得る可能性があることが解りました。

(この事に付いては下記に記述します。)

論理的な可能性の理論

つまり、死んで躯体をなくし「魂」のみの「仏」となった者が、「過去の自分」を「現世に戻した」とする現象です。時間は戻っています。

ところがこの不思議な現象を「脳医学」で理解できるものがあるのです。

人間には、「野生本能」というものが存在し、その「本能」を司っていたのではないかとする未解明な不思議な「脳器官」が2つあるのです。

現在でも、あまり、進んでいない野生動物の一部に、この2つの器官が存在して作用している事が解っています。

それは、次の通りです。

「2つの器官」の説明

一つは、「第3の目」といわれるものです。

動物には主に二つの目があります。然し、元はどの動物にも「副眼」というものがあったとされていますが、その必要性が環境の変化で退化してしまったのです。

その「第3の目」的働きをする器官は、現在では、人間では、脳の中心の最下部のところにうずくまるように小指の先くらいの大きさで存在します(前松帯)。これは本来は「前頭葉」の額の上部に存在していたと考えられていて、これが、人間のように脳が進化した為に下に押しやられて、その目的が少なくなり、低下して退化したとされています。

人は、何かを真剣に考えるとき、全思考勢力を額の中央付近(目圏)に集中させて考えるという仕種をしませんか。多分、この時に次に記述する部位が働いているのだと思います。

古い奈良時代の仏像には額の上部に複眼を持った仏像がありますが、これはインダス文明の古来から人間にはこの複眼的機能がまだ比較的強く働いていたことを示すものではないでしょうか。

では、そこで、その事に付いて述べて、論理的にこの現象を解いて見ます。

論理的現象

この「第3の目」は現代では、感情的な予知や未来に対する予測の補助として使われている事までは解っています。

これ等の働きは、人間では左脳の学習的記憶データーから読み取り、無意識の深層思考原理の働きとして使われているために補助的な働き程度にしか使われていないのです。

特に、この「第3の目」のこの現象は、特に顕著に女性に観察さられる現象とされていて、感情的なインスピレーションの働きとして出て来ます。

女性の本来の「性の役目」に基づき「深層思考原理」の「3思考パターン」の「感情、勘定、妥協」により、この最初の脳の無意識の動作の「計画思考」の段階での「感情の補助」として動作されていると研究はされています。

女性の「性の役目」からその必要性は頷けます。

(女性の思考パターン:「感情的」に思考を計画して、「勘定的」に思考基準を取りまとめ、「妥協的」な判断で実行を動作させる。この働きを無意識のうちで瞬時に回想する脳の仕組みで、これを脳幹の後ろの左側の餃子程度の大きさの「脳陵帯」と云う所で管理されている)、

しかし、この器官の詳細は未知や将来の「予知能力的」、又は、「透視力的」な器官であると考えられており、猿人期の原始の時代に確実に強く動作していたのではないかとされています。

現在でもこの「第3の目」の器官をもつ生物や動物は沢山認められています。例えばトンボ等の複眼類や鯨類や原始猿です。

この「第3の目」が、人の脳の最下部には今でも存在することから、女性のインスピレーションの鋭さは透視的なものとして、この器官が理性と感情を司る「前頭葉」と連動して作用していると考えられています。

二つ目は、「未来予測脳」とするものです。

人の記憶機能を司る左脳内側の真ん中の付近の所に「線状帯」と云うところがあります。このところの真ん中あたりに「中紀帯」というところがあります。これも小指の先程度の脳器官です。

この器官は、男性にしか反応しません。

この器官は左脳にあるあらゆる学習的記憶データを駆使して推理し未来を予測予知する超能力部です。

男性は上記の「深層思考原理」は、無意識下に於いて、「3思考パターン」の働きとして、「理想、合理、現実」として、脳は無意識のうちで、連鎖的に瞬時に動作して、諸事に対処します。そして、行動の有意識の中でここれに基づき働きます。

これは原始の時代に、その「性」の定めにて周囲の環境に適応して生存競争の敵から身を守る為に、無意識のうちのこの深層原理のパターンに成っている訳ですが、この為には、周囲の環境の「予知」を働かさねばなりません。

現代に於いても同様ですので、男性にのみ「脳陵帯」に保護されて、この「中紀帯」は働きます。

しかし、まだこの部分の働きの具合は良く判ってはいません。

「現世」と「仏」の他次元との連携的働きをしていたのではとも考えられています。現代でも退化せずせに人の強弱あるにしても男性に働いています。

つまり、この「二つの器官」が、「現世」と「仏」との何らかの働きがあるのではと考えられています。

原始の時代では、人はこの器官が盛んに多次元的に働いていたと予測されています。

しかし、次第に社会の付加価値の増加とこの器官の働きを補助する科学進歩で退化していったと考えられます。

歴史史実

邪馬台国の卑弥呼は、「仏」「神」即ち、他次元との連携を司る体現者であり、他次元からの「神のお告げ」として、この前器官を強く反応させ持つ能力のある人であったと見られます。

その様な説を説く学者も多くいます。

多分、未だ3世紀前後の時代には、現代と違い、この感覚を退化させずに、強く働かせる能力を持ちえていたのではないかと見られているのです。その中でも卑弥呼は特に優れていたと考えられています。

というのも、当時、この邪馬台国では、指導者が会い立たず潰れていて、その乱れた騒乱の中、卑弥呼の巫女としての他次元からのお告げの能力が、周囲を圧倒するだけのものを持ちえていたからこそ、周囲は納得し、巫女の立場から、一躍、邪馬台国の王としての立場までになり得たのではないかとみられます。

ただ、でたらめに予言するのでは、この立場までにはならない筈で、直ぐにボロは出る筈です。

故に、この第3器官が大きく働いていたと考えられています。

多くのインカやマヤを始めとする大古代文明の全てには、この他次元との連携者や預言者が居て、大きな他次元との連携建造物を造り、そのお告げにて政治を納めていた事は学問的に定説ですから、この器官の働きは古代までは強く働いていたと考えられます。

むしろ、万事万象がこのお告げ(この器官を使った直感)であった事から、むしろ、退化させず、特に進化させていて、先鋭化していたと考えられます。

時代事の変化に合わせて、この器官の退化進化は変動していた事も考えられるのです。

自然を追い求める心の強さから、この「2つ脳器官」も、現代では、退化の中でも、やや進化のゆり戻しの時代に入っているのではないかと考えられます。

脳器官全般に於いて使わない器官は、退化が進み、使う器官は進化が起こるのは学説経験上の定説ですから、ゆり戻しはありうる事であります。

そして、当然に、個々の人には、この現象の強弱がある事も判っています。

経験の検証

多分、私の3度の経験は、この器官の動作が起こったとも考えられます。

それは、人の死を経験した直後の脳の働きが顕著に鋭敏になり、少し違っていたとも考えられます。よって他次元との連携が起こったと見られます。

当然に、この現象は他次元からも「魂」のみとなった「仏」から発せられた信号との連携であったのであろうと考えます。

だから、電波の如く周波数が一致しないと聞こえることは出来ないものとして、丁度、家の世話をしていた私との連携となったと理解しています。

当然、この「中紀帯」が人一倍に強いのかも知れません。その様な感覚がします。自分のことで客観性がないので恐縮ですが、記憶力や推測力は強い気がしています。(これが私の人生に良い結果を生むのではよいのですが)

人の脳には、他次元との連携の可能性を秘めたこの「二つの器官」が存在することは確かであり、動作している事も事実であります。

伝達手段

2つの器官が働いたとしても、この伝達手段が脳の中に無ければ、役には立ちません。

実は、更に、これを裏付ける他次元と繋げる脳機能があるのです。

つまり、「二つの器官」の動作を伝達する「情報伝達器官」と言うべきものです。

「2つの脳波」

人には、脳から発せられる「2つの脳波」があります。

それは、アルファ波とベータ−波であります。

ベータ−波は特異なときに発せられますが、このアルファ波が、上記の器官の高まり(精神的な集中力に影響)に依って強く顕著に発せられる事になり、他次元との連携が可能になるものとして考えられていますが、アルファ波、特にベータ−波は未だ充分な解明が進んでいないのが現状です。

脳死は、この脳波を捉えて停止状態になった時のパラメータとしています。

つまり、生きているときに何らかの経緯で一時に著しく強くなり(フラッシュバック)、他次元との連携が可能になり、上記の現象が起こると考えられているのです。

同時に、推測の域は出ないのですが、この躯体をなくした「魂」の「仏」からもこの死と共に発していて、それが、この「2つの器官」を鋭敏にして脳波とのセンサーの役目をして、この現象を起しているとも考えられてます。

実は、推論として、私は、この「魂」とは、この死の直後に発する顕著な末路の「脳波」が「魂」の本質ではないかと推測しています。

(仏教では、魂説は定義しているが、(初七日として葬儀行事として定めているが、)長期間では彼岸の入りとしての祭祀行事までで、それ以上はこの「魂」が存在し続けるとははっきりと定義していない。)

「論理的な科学例」

故に、物理学では、万事万物万象の末路には「フラッシュバック現象」が起こり莫大なエネルギーと振動波を発します。

この事は、この核がなくなるとき物質の基となる「核の分裂」(核分裂:物質の消滅:死)のエネルギーの大きさを証明する事になるし、 同時に、特有周波も発する事実と符合します。

例えば、太陽の核分裂の爆発により、太陽から発する7つの可視光線は、この物質の核分裂のときに発した波長であります。

黄はNa、赤はFe、青はCuのように400n(赤)−700n(紫)の波長を発します。そのすごいエネルギーで振動波としてこの地球まで届いているのです。

その波長は空気中の微細な物質との衝突で色を発します。虹や焼けの色の変わる現象はこの空気中の水分やチリなどで色が出て、透過する波長が変化して色が変わるのです。

この現象は、科学では「炎色反応」として確認出来るのです。

物質の微粉末が燃え尽きるとき核の破壊が起こり振動波を発して周囲の物質と衝突して特有の色を発する試験方法です。

この様に人を含むこの世の物質は上記の現象を起します。

つまり、人の場合、このフラッシュバック時の脳波と、上記の敏感になった「2つの器官」の連鎖反応が、他次元的な働きをして、即ち、「魂」と「人」の連携反応を起すのではないかと考えます。(私の「魂」の本質説)

ところが、この現象がはっきりしないと言うのが現実です。何故なのでしょうか。(この事の推論は下記に説明します)

「2つの脳波」の存在理由

その前に、ここで、「2つの脳波」というけれど、一体この脳波が人間の機能にどの様な直接的な働きをもっているのか、何故振動波を発し、そして、存在するのか、と言う疑問が湧きます。

人間の機能には無駄は無い筈です。だとすると、機能はあるのだろうか。

「脳波の機能」

確かに人間は地球の電位体に対して、ほぼ身長に応じた(+)の電位を有します。電位を有することは起電流が流れます。

これで脳の神経を通じて神経のつなぎ目(継電部)に、キャリパー(Naイオンのアルカリ液体)を媒体として、電流が流れて脳が働き、体の各所に信号指令を送る仕組みに成っています。

しかし、この2つの脳波で動かしている機能は無いのです。

脳波が出ると言うことは、脳が常時振動波を発している事になるので、脳がわざわざ意味の無い振動を起こし無駄なエネルギーを使ってする事は無い筈です。。

とすると、何か、元は目的があってして、それが何かの発達でこの目的が退化したと考えられます。

普通は、人間の機能は使わないと退化するのが普通であるので、ではその退化をさせた「何かの発達」は何なのかという疑問が湧きます。

振動波であるのだから、先ず最初に浮かぶものは「情報伝達」の媒体と成ります。

「媒体の推測」

野生猿から人間に変化して変わった情報媒体では、関連する内容としては「脳機能の拡大」と「言葉の使用」と成ります。

「脳機能の拡大」では、「左脳の拡大」(学習記憶情報量の変化)と「前頭葉の拡大」(付加価値増大の感情量の変化)となります。

「言葉」では、「意思伝達の拡大」が起こりましたが、これは、言葉の伝達で「記憶量」が増大し、言葉の伝達で「感情量」が増大します。

結局は、この事で言葉は「脳機能の拡大」をが助長させたことに成ります。

つまり、結局は、「記憶量と感情量」は「左脳の拡大」と「前頭葉の拡大」としての「脳機能の拡大」が大きく変化した事に成ります。

そこで、「左脳の拡大」と「前頭葉の拡大」は、上記の説の通り、次のようになるのではないかということです。

「2つの器官」の「左脳の拡大」では、上記した様に、左脳の中央部にある中紀体の「未来予測脳」であり、「前頭葉の拡大」では、前頭葉の額の上部(現代では脳中央部下部)の「第3の目」の複眼となるのでは無いでしょうか。

この「2つの器官」の退化で、「2つの脳波」の目的が無くなり退化したと考えられます。

この事は上記の「2つの器官」の論所と「2つの脳波」の論処とは、符合一致しますので、論理的に無理はないと考えます。

当然、「情報伝達」には、「発信受信媒体」と、「伝達媒体」が必要です。

人間には、この「発信受信媒体」として「2つの器官」、「伝達媒体」として「2つの脳波」と成るのではないかと推測しているのです。

この二つの媒体(「2つの器官」と「2つの脳波」)が、ある条件下で他次元までの伝達と成っていたと考えているのです。

ただ、これが全ての人間に保有していた機能とは思えないのです。それが「ある条件下」です。

極度に心を沈めることが出来て、非常に集中力を高められる能力を保持する者にしか働かないと思うのです。

インカやマヤなどの祈祷師や預言者、邪馬台国の卑弥呼などの者がこれを保持していたと推測しているのです。

より高い能力を持つ者は、他次元との連携をこの器官を使って出来ていたのではないかと考えているのです。

普通の者は、私の体現程度か、それ以下の伝達程度に成っていたと考えます。

この「脳機能」は4世紀ごろのまでの人間の社会にまだ少し存在していたのではないかと考えられます。

とするのは、例えば卑弥呼が予言した事柄を周囲の者が信じる現象は、ヤマト勢力と覇権を争っていた九州勢力を押さえていたこの者達全般にも、この脳機能の能力をある程度まだ維持していたから、卑弥呼の「予言」と言う不確定なものを信じた前提なのではないでしょうか。

又、上記した5−6世紀頃の仏教の仏像の複眼等もこれを裏付けるものとなるのではないでしょうか。

だから、仏教がインドで誕生時期から観て、人の死後の「初七日」の行事とか、「魂」説とか、「仏」=「先祖」説とかもただの説ではなかったのではないでしょうか。

この「第3の目」に関しても、平安期前期の仏像に額の真ん中に「複眼」をつけた仏像がありますが、これは、多分、仏教ではこの事を過去からの伝えで使用していた事を意味します。

つまり、仏教でもこの現象を認めている事を意味します。

以上、この論処事が私の体現の論理的説明となると考えています。

そうする推論で考えると、多くの世間で話されている死の直後の有り得る他次元との他の特異現象は、このことで説明がつくのではと考えています。

無と有の思考の効果

事程左様に、広範囲の科学論理的根拠や学識から調べるとそれ程に「無根拠」ではない事が判ります。

「無」と「有」と決め付けない「反意」で、思考すれば、この様に真実の根拠は見えてくるものであると考えます。

他次元の世界を「無」として決め付ければ(拘れば)、この様に、見えるものも見えなくなり、「有」と理解すれば「二つの器官」の存在も観え、そして、最後には、「時間の逆行」もあるという判断が出来るように成ります。

さすれば、より高く、より正しく、より冷静に、根拠に基づく上記の「理解」が得られる事につながると考えます。

言い換えれば、”「無」であるから「無」と拘るな””「有」であるから「有」だと拘るな”さすれば、般若経が云う「悟り」即ち、根拠ある「理解」のところにたどり着くとしています。(呪いの設問の解読説)

禅宗の座禅は、この様な基となる「静かなる心根」を高め得ようとする修行では有りませんか。

そして、その禅問答はその「静かなる心根」で「悟り」即ち「理解」を修練する行為では有りませんか。

確かに、技術の仕事していたときには、頭から湯気が出るほどに、一つの事に拘っていたときは「見えなくて」、その「拘り」から開放されたときの一瞬には「見えた」という事が沢山あり、何かあの世から知恵を授かった、貰ったというような気になって、技術的に解決したという経験は多くありました。

多分、この時に、この器官が動作していた可能性がありますね。皆さんはいかがですか。

学説では、頂点に達すると、この時にベータ−波が出て、脳は切り替わり、拘りは消滅し、脳の能力最大限に働くと言われています。

スポーツなどでもこの極限に達すると、その極意を得ると言われていますので、優秀な選手はこの域に達しようとして訓練を行うのであります。

「心頭滅却すれば、火も又涼し」であります。事実真実です。

私は、この現象は、「宗教的」な感覚ではなく、医学的にも、人間に本来に備わった「野性的本能」がまだあると観て、それがある条件下で働いていると考えています。

故に、「無」即ち、”ない”と限定し舞わないで、[有」もあわせて考える姿勢と思考が大切と考えます。

つまり、この経験の「有無」が上記した「差」として、積み重なるものと考えます。

私は、論理追求として働く物理技術者でしたが、一面、この様な現世に於いて論理外の思考もするところがあります。

しかし、つぶさに見てみると、上記のように、その否論理的なことを論理的に捉える習性が存在する不思議な性格かも知れません。

結論として、上記の「2つの器官」と「2つの脳波」の働きから、「呪い」の設問の(1)から(22)の数式の結論下で、故に、「時間は逆行する」であります。この世の相対の原理から云っても、あり得る事です。

その事から観ても、「先祖」「仏」の「連携」はある条件下で成り立つと定義できます。

だから、連携の不可思議、その事も含めて、「先祖」を知る事、「先祖」を敬う事は、現代の遺伝子学での結論の「過去の90%の自分」を敬う事にも相成ります。

故に、先ずは、「先祖を知る」事から始めるべきと考えます。

先祖を知れば自ずと先祖を敬い、先祖を祭る行為は生まれ、自身の心は上記の「拘り」の少ない心へと進みます。これが仏教の説くところでしょう。

実は、私は、「宗教」というものを「信仰」はしていません。仏教の説でも正しいとされるものを信じているだけです。

次の設問の徐として。

如何せん、兎角、「宗教」は「ご利益信仰」が主体と成っている事に疑問なのです。

”信仰すれば、こうしてくれる”は信仰とは云わないのではないでしょうか。

次の設問のキリスト教は、この傾向が説話の中で多すぎると感じています。

”信じよ、されば救われん。”には納得できません。信じなくても救われる筈です。この世の中でキリスト教を信じていない人は救われないと言う事でしょうか。そんなことはありませんね。

仏教は、”信じよ”とは云っていません。”理解せよ。”です。理解すれば静かな心根が生まれ、良い方向とへと進むとしています。

キリストは、”人は罪多き悪の子供”と設定していますが、仏教では”悪の子供であるも普通であり悪と拘るな”であります。それが「人」だと説いています。

次は、「行為と行動の進行性」への設問です。

先祖と宗教(般若経の呪いの意-主題1)

副管理人さん 2007/10/09 (火) 12:11

先ずはじめに、青木さんから雑談掲示板に投稿されていました事に付いて、本サイトの一つの目的である「先祖」と言うキーワードに関連する事なので、特に広く論じて理解を得る必要があるとして投稿しました。

その経緯は、キリスト教徒の方から見て、仏教の教義に疑問が提起されました。それにお答えした論文でした。

その掲示板の内容は次の1−5の設問でありました。

そこで、青木さん以外の全国の皆さんにも広く観て頂きたく改めて、僧の説法を聞く側からの雑念の中での私観をまとめ直して投稿しました。

最近、日本人には、特にその「先祖」という言葉の意味、又は意義が薄らいでいると感じています。

「先祖」と言う言葉が我々の日常の生活の中に遺伝子的に無意識の中で浸透しているのですが、これを改めて認識してもらい本当の日本人に戻ってもらいたいと常々思っていました。

そこで、その方法として、何とか解りやすくする為に、その「先祖」を仏教とキリスト教とを対比させる事で明確に成るのではと考えました。

この対比事項としては、雑談掲示板に設問された次の内容5つが「先祖」を説く上で適切と見て限定して論じてみました。

そこで、早速ですが、本題に入りたいと思います。

投稿

先ず、掲示板の御意見を拝聴しましたが、私は少し違う考えを持っていますので、ご披露したいと思っています。

ご意見には突き詰めると「先祖」に関わりのある事が大いに認められ、それ故「先祖」という定義からその思考を述べる事でお答え出来ると思います。

ご意見の内で、抜粋した次の設問に対する内容(問題)として、(...)を大意として示しています。

設問

1「呪いの意」 (般若経の一説:仏教は何故呪うのか)

2「時間の逆行性」 (時間は逆行しないのだから仏教の仏=先祖は疑問)

3「行為と行動の逆進性」 (先祖が成した行為と行動は逆行しないのだから「仏」は疑問)

4「キリスト経の教え」 (仏はキリスト教の教えと異なる)

5「仏教とキリスト経の妥協の余地」 (根本的な違いの考察)

以上に付いて私観を述べたいと思います。

注釈

4−5の設問に付いては、本論はキリスト教との対比を特にします。

但し、このことは決してキリスト教を非難するものではなく、日本人には無意識の中で脳に対して染みこんでいる宗教に対する遺伝子的なものが存在し、それにキリスト教の教えがマッチングしないのではと考えているので、その差違を現したものです。

前置きとして、文内の表現の差違は、仏教とキリスト教との間にこれだけの違いがあるのかと言う程度にご理解ください。

注意

そこで、超論文に成りますので、シリーズで記述する事にしますのでご理解ください。

シリーズの途中から読まれる場合は、継続性がある為に理解が出来ないということも起こりえます。従って、この設問から講読下さい。

念の為、本論は観念論であるが為に、理解し難いことです。従って、文中で、多少の問題はありますが、各所で使用する数式は結論を何とか解りやすくする為に用いています。

本文

1「呪いの意」(般若経の一説:仏教は何故呪うのか)

では先ず、文面で般若経にある「呪い」と言う事に対する「嫌悪感」に対する疑問の件です。

般若経の一説 「是大神呪 是大明呪 是無上呪 是無等々呪 能除一切苦 真実不虚」

現代の言葉で「呪い」とは如何にも恐ろしげな行為であると観られますが、般若経で言う「呪い」とはいったいどう言うもので、どう言う事かと言う設問に入り、且つ、それを解明すれば我々の凡人は全体像の理解が出来ると思いますので以下に進めます。

では、それは一体何なのでしょうか。二元体の人の世界に起こる「呪い]です。よって、その人間の「心の動き」である筈です。

その「心の動き」の「呪い」として出て来るものは、私は次の「4つのみ」であると思います。

それは、仏教で云う、人として ”最も無くさなくては、或いは、少なくしなければならない「人間の性(さが)」”であると思います。そして、それは説法で言う「4つのみ」だと思います。

つまり、この性の「呪い」を構成しているものは「4つのみ」と言うことです。

数式で現せば、「呪い」=「心の動き」=「4つのみ」と成ります。 (1)

では、その「4つのみ」とはどのような「性」なのかと言う事ですが、それは次のものだと思います。

数式で現せば、「4つのみ」の構成要素 =「うらみ」+「つらみ」+「ねたみ」+「そのみ」だと考えます。 (2)

この人の「4つのみ」から誘引して「心の乱れ」を引き起こす結果、その映像として「呪い」が生まれるのです。

そして、この「心の動き」の一つの「心の乱れ」は「人の拘り」へと変わります。

数式で現せば、「心の動き」=<「心の乱れ」=<「人の拘り」=<[呪い」に繋がります。 (3)

数式で現せば、「4つのみ」=「心の乱れ」=「人の拘り」=「呪い」=「性」(さが)と成ります。 (4)

では、この「性」、即ち「心の乱れ」、「人の拘り」を人は無くせるのかという疑問です。

結論から私は出来ないと考えます。”それは何故なのか。”です。

もし、無くせたとしたら、この世に「宗教」というものが存在しません。

この「4つのみ」があるからこそ、世の中は乱れるのです。だからそれを少しでも救おうとして、人は「宗教」というものを考え出し頼ったのです。

ましてや、この「4つのみ」を無くせば、それは、「現世の人」では有りません。

この「4つのみ」をなくした者が、「仏」であります。ゆわんや「先祖」であります。

数式で現せば、「4つのみ」=「現世の人」 つまり、「仏」=「現世の人」−「4つのみ」 (5)

「先祖を理解する事」は、即ち、「4つのみ」が原因した「先祖の生き様を知る事」であります。

数式で現せば、「先祖を理解する事」=「先祖の生き様を知る事」+「4つのみ」 (6)

そして、それは「4つのみ」から少しでも軽減し、同じ苦しみを味わってきた「先祖」、即ち、「90%程度の同じ遺伝子を引き継いだ自分」を見つめる事が出来る唯一の手段なのです。

現代医学では血液型を同じとすると85−95%の遺伝子が同じであります。これは殆ど「自分」という事になります。

数式で現せば、「先祖」=「90%程度の同じ遺伝子を引き継いだ自分」 (7)

つまり、「先祖の自分」に対して、そこに起こる「自分への尊厳」と「先祖への感謝の念」が、人の心を豊かにし、開放させられます。

そして、その心が「4つのみ」への「拘り」を理解する事が出来て、軽減さしてくれるのだと考えます。

何もしないで、「4つのみに拘るな」と云っても、拘わらない事すら難しいのに、「4つのみ」所の話ではありません。

それこそ「負担」であり、[苦」に成ります。

その「拘り」の救いは、先ずは「先祖」を知ることであり、強いては「4つのみ」から開放された「先祖」即ち、「90%の過去の自分」即ち「仏」を知る事になるのだと考えます。

それは(先祖とは)、「4つのみ」から発祥した育枝種にして分離した「108つの煩悩」から解き放たれた「魂」のみの「仏」なのです。

数式で現せば、「108つの煩悩」=「4つのみ」*N=A 「仏」=「魂」−A (8)

但し、ところが仏教では、この「4つのみ」を”無くせ”とは云ってはいません。

むしろ「無くせない」と説いています。

仏教では、「無」(無くす事)を主張するのではなく、「有」(ある事)を認めていて、「有りのままに生きよ」と説いているのだと思います。

ただ、これだけでは「宗教の教え」にはなりません。

この「4つのみ」の「処し方」として、「拘るな」(気にするな)と説いています。

「拘るな」(気にするな)は、人として可能な行為であります。

そして、「拘り」を「捨てる」、或いは、「軽減する」ところから、”人の生きる世界から、又は、「性」(さが)から解き放たれる”と説いているのだと思います。

この事は、即ち、般若経の「色不異空、空不異色」と「色即是空、空即是色」であると思います。

この1節の理解の如何に関わるものだと考えます。

では、どの様に理解したら良いかと言うことですが、私は次の様に理解しています。

「色」即ち、この世のあらゆる物質は全て色(いろ)を有します。故に、その「色」(いろ)のある環境、つまり総意としての「現世」であると理解出来ます。

数式で現せば、「色」=「現世」(うつせ)だとします。 (9)

「空」即ち、物質として存在しない空(から)の世界とし、色(いろ)を有さない世界だから、つまり総意としての「彼世」(かのせ)であると理解できます。

数式で現せば、「空」=「彼世」(かのせ)だとします。 (10)

そこで、「色は空と異ならない 空は色と異ならない」、故に「色は空であり、空は色である」と説いています。

つまり、言い換えると「現世は彼世と異ならない 彼世は現世とは異ならない」、故に「現世は彼世であり、彼世は現世である」と成ります。

究極の大意の数式で現せば、「現世=彼世」であるとします。 (11)

つまり、、「現世=彼世」法の「理」は、”物事に色があるから無いからとどうのこうのと言い立てるな、空だから無いからと騒ぎ立てるな”と言っていると思います。

言い換えれば、究極は”「物事に拘りすぎるな」”となるのではないでしょうか。

では、何故この数式が成り立つのかと言う疑問が出ます。

それは、「現世」と「彼世」の間には「仏」が存在し、その「仏」は「4つのみ」から離脱した「先祖」であるとしているのです。

数式で現せば、「現世=仏=彼世」or「現世=先祖=彼世」の数式が出来ます。 (12)

上記の数式では、「先祖」=「90%程度の同じ遺伝子を引き継いだ自分」、故に、「現世=自分=彼世」 (13)

数式で現せば。「現世=仏=彼世」or「現世=先祖=彼世」or「現世=自分=彼世」・・(B) (14)

故に、(9)から(14)までを合わせて解釈すると、その大意はいずれにしても「自分如何の世界」だから「拘るな」と成ります。

これでは合点し難い所があります。そこで「俗意」としては、次の様になると考えます。

[拘るな」とは、”「現世」「彼世」は自分が関わる世界であるのだから、地獄極楽も「現世」の仕業、だからこの「現世」の所業になんだかんだと理屈を立てて言い張るな。決め付けるな、考えし過ぎるな。気にし過ぎるな。そして、それより、先ずはこの「理」を悟れ、つまり、理解せよ”と成るのだと考えます。

数式で現せば、(B)数式の理を解する事は、「悟り」=「理を解する行為:理解する」=「拘りすぎるな」=「気にしすぎるな」 (15)

そして、これを理解すれば、この「呪い」の般若経の2行のくだりの最後には、「能徐一切苦」「真実不虚」と説いています。つまり、”一切の苦しみを除く事が出来て真実は虚にはならないから”と言う事だと思います。

仏教では、「一切の苦しみ」とは、「108つの煩悩」とされます。

つまり、そうする事(15)で、「4つのみ」で発展した「108つの煩悩」が「呪い」を引き起こします。その「呪い」が起した[心の動き」の拗れた「心の乱れ」が、納まり、そして、”「静かな心根」が得られ、その結果、「現世」の自分に「真実」(誠)が近づき、自然と「苦しみ」から逃れられる”としているのだと考えます。

「現世の理」を「理解する事」で、、「自分」に”「静かな心根」”が生まれると言う事が大切であるのだと考えます。

そして、”その判断が回りの茨の道に踏み出さない結果になる”のだと説いていると思います。

数式で現せば、「悟り」=「拘りを無くす事」=「現世の理」を「理解する事」=”「静かな心根」” (16)

そして、次の「苦しみ」から少しでも逃れられるのだと考えられるのではないでしょうか。

数式で現せば、「呪い」=「108つの煩悩」=「4つのみ」*N=苦しみ 「仏」=「魂」−(苦しみ) (17)

次に、前節の「是大神呪 是大明呪 是無上呪 是無等々呪」では、私は次の様に解釈します。

この行のくだりのお経を理解する事の大切なことは、般若経の「大神」と「大明」の意をどのように理解し解釈するかの如何だと思います。私は次の事と解釈しています。

数式で現せば、「大神」=「神」 「大明」=「仏」 (18)

そして、”その「呪い」とは、「神」や「仏」の「呪い」であり、それ以上の「呪い」は無く、それは、神仏の「戒め」であり、この上記の「理」を理解すれば、「呪い」は無くなるのである。”としているのだと思います。

そして、”一切の苦しみを除く事が出来て真実は虚にはならない”とし、つまり、そうする事で、”静かな心根”が得られ、「真実」が近づき、自然と「苦しみ」から逃れられる”と説いていると解釈します。

「神」とは仏の中の得心した「仏」であるのだから、次のような考えとなると思います。

数式で現せば、「呪い」=「神」、「仏」の「戒め」=先祖の「戒め」=自分からの「戒め」 (19)

仏教では、「呪い」即ち、自分からの「戒め」を知ることは、それは「悟り」と説いています。

その「”悟れ”の本質」は”静かな心根”で「理解せよ」”としています。

数式で現せば、「”悟れ”の本質」=”「理解せよ」”と成ります。 (20)

そして、本設問の「呪い」に対する「嫌悪感」の結論は、以上(19)、(20)の様になると思います。

そこで、”「理解せよ」”とは、他の一節「所業無常」(諸行無常)の反意では、”業と行は常(恒)ではない。だから所業(行)の全てを一度に理解するのではなく、日々の所業(行)の中で、所業の「理」を知り、積み重ねよ、そうすれば究極は悟れる”としています。つまり、”何時の時か「即身成仏」と成るであろう。それに近いものに成るであろう”であります。

”無常のない行と業の中での”「急ぎの理解」は「拘り」の所以である”ともしています。

数式で現せば、「急ぎの理解」=「拘り」 (21)

決して仏教では、キリスト教のように、”先ずは、「信じよ」(キリスト教)”とはいきなりに説いてはいません。

それは、ただ「信じる」ことだけでは、「根拠なし」のものとなるからです。

仏教の「理解」(悟り)は、日々の精進の理解を経て、この「根拠」を得て初めて「理解」と成ります。

これが、ご指摘のキリスト経と仏教の決定的な差であります。

般若経では、その字句のそのものの意味ではなく、その字句の持つ「反意、真意、深意」を如何に知るかに関わると思います。

私の経験では字句の意味だけではどうしても理解ができませんでした。

ここに書いている事は、この「3つの意」(「反意、真意、深意」)から得たものです。

「人」は「仏」では有りませんので、「呪い」から現世では逃れることは出来ません。

それを無理に排除しようとする所に無理(拘り)が生まれ、現代社会の問題の露出と成っているのだと思います。これは「仏」でなくては出来る事ではないではありませんか。

だから、仏教では万能の「神」との間に、人間社会の「4つのみ」から生きてきた躯体をなくした「御魂」となった「仏」を置き、理解しやすくしているのだと思います。

そして、この精進した「仏」から「神」へと進むのだと説いています。

突き詰めれば、「仏」は「神」であり、「仏」は「先祖」であり、「先祖」は「90%の自分」であるとしているのです。

そして、三段論法では、終局、「仏」は「90%の自分」、「90%の自分」は「神」の元であり、この世とあの世の間には、「躯体」と「4つのみ」の有無の差であると説いているのだと思います。

この論理の結果から、「神」の居る「極楽」は、「この世」という事になります。そして、それは

「4つのみ」の「理解」という行為のことから、自分の目前には「極楽」は作られると考えます。

その「不理解」の行為は、「地獄」という事になります。

数式で現せば、「4つのみ」の「理解」=「極楽」 「不理解」の行為=「地獄」 (22)

つまり、「4つのみ」の「理解の如何」の差が、「極楽」と「地獄」の差となって現れると般若経は説いていると思います。

そして、未だ「仏」でない躯体を持った人のこの「理解の差」に対して、仏教は「縁無き衆生 動し難し」と説いています。

即ち、「極楽地獄」は本人次第としています。”無理に導くな”と説いています。

その差は「仏」となった時に、次に「神」になれない「仏」であるとしています。

「般若心経」は、この「4つのみ」(色)と「躯体」(舎利子)の事のと取り扱いの考え方に付いて述べ、”「万事所業」は、この世では「無」ではなく「有」として「理解」して生きよ”と説いているのだと思います。

しかし、”「有」だから、「有」と主張するな”と説いています。それは結局は論理的には、”「拘り」の元となる”と説いている事にも成ります。

そして、その「心の持ち様」の秘訣は”あの世とこの世との差の「先祖」にある”のだと暗示していると考えます。

私は、故に「青木氏の先祖の研究」と言うものに取り組んだひとつのきっかけでした。

この「4つのみ」から起こる先祖の生き様が、良く判ったと思っていますし、今の「心経」の糧となったと信じています。

人それぞれにいろいろな考えがあろうと思いますが、「呪」の意は、以上の22の数式で表現した様な事だと思いますので、当然のこの世の事として、それ程に疑問を持っていません。

この22の数式は全て等号(=)で繋がると言う「呪い」の意であると思います。

故に、当然の起こりうる「結果」として受け取っています。むしろ、人間社会を維持して行く限りに置いてありうるべき「事柄」かなとも考えます。

ただ、それを出来る限り、避ける「理解」の修行を怠らないようにしています。

その修行とは、”「22法の理」”を知り、”先祖を敬い”と”心静かに”の「心根」(拘りのない平常心)を保つ事であろうと思っています。

現世では「4つのみ」から起こる「呪」は、別には「社会の悪」と対峙し炙り出すテストペーパーでもあり、悪い事ばかりでも有りませんよね。

数式の整理

数式で現せば、「呪い」=「心の動き」=「4つのみ」と成ります。 (1)

数式で現せば、「4つのみ」の構成要素 =「うらみ」+「つらみ」+「ねたみ」+「そのみ」だと考えます。 (2)

数式で現せば、「心の動き」=<「心の乱れ」=<「人の拘り」=<[呪い」に繋がります。 (3)

数式で現せば、「4つのみ」=「心の乱れ」=「人の拘り」=「呪い」=「性」(さが)と成ります。 (4)

数式で現せば、「4つのみ」=「現世の人」 つまり、「仏」=「現世の人」−「4つのみ」 (5)

数式で現せば、「先祖を理解する事」=「先祖の生き様を知る事」+「4つのみ」 (6)

数式で現せば、「先祖」=「90%程度の同じ遺伝子を引き継いだ自分」 (7)

数式で現せば、「108つの煩悩」=「4つのみ」*N=A 「仏」=「魂」−A (8)

数式で現せば、「色」=「現世」(うつせ)だとします。 (9)

数式で現せば、「空」=「彼世」(かのせ)だとします。 (10)

究極の大意の数式で現せば、「現世=彼世」であると成ります。 (11)

数式で現せば、「現世=仏=彼世」or「現世=先祖=彼世」の数式が出来ます。 (12)

上記の数式では、「先祖」=「90%程度の同じ遺伝子を引き継いだ自分」、故に、「現世=自分=彼世」 (13)

数式で現せば、「現世=仏=彼世」or「現世=先祖=彼世」or「現世=自分=彼世」・・・(B) (14)

数式で現せば、(B)数式の理を解する事は、「悟り」=「理を解する行為:理解する」=「拘りすぎるな」 (15)

数式で現せば、「悟り」=「拘りを無くす事」=「現世の理」を「理解する事」=”「静かな心根」” (16)

数式で現せば、「呪い」=「108つの煩悩」=「4つのみ」*N=苦しみ 「仏」=「魂」−(苦しみ) (17)

数式で現せば、「大神」=「神」 「大明」=「仏」 (18)

数式で現せば、「呪い」=「神」・「仏」の「戒め」=先祖の「戒め」=自分からの「戒め」 (19)

数式で現せば、「悟れの本質」=”「理解せよ」”と成ります。 (20)

数式で現せば、「急ぎの理解」=「拘り」 (21)

数式で現せば、「4つのみ」の「理解」=「極楽」 「不理解」の行為=「地獄」 (22)

本論は観念論ですので、できる限り論理的な証拠と数式的手法も取り入れて進めたいと思っています。

私は、元の職業柄か性格的な事からも、常々、観念的なものに「理」を求め、それを医学的や動物学的な「論理的証拠」で証明したいと常に思って取り組んできました。以降の論調はこの手法に基づいて論じています。そのつもりでご理解ください。

次回は、堅い話にはなりますが、本来無い筈の「時間の逆行」の私観を述べてみたいと思います。

上記の事にも関わりますので、ご留念下さい。

青木氏の綜紋は「笹竜胆紋」である。

(笹竜胆紋の写真添付)

この「竜胆文様」には47の文様がある。

この内、「笹竜胆紋」は、家紋200選に菊紋の次ぎにトップに上げられている文様である。

その中でも、「笹竜胆紋」は天智天皇から発祥し、光仁天皇までの5家5流の皇族賜姓青木氏と、同族の嵯峨天皇期から発祥し、花山天皇までの11家11流の源氏一族の「綜紋」でもある。

(後日の説では源氏16代と成っているが、12代から16代目では源氏としての意味は全く無く、15代と16代は南北朝の時代の者である。後日の徳川氏を始めとして大名に成った者の系譜搾取偏纂の結果であり、実質11代目までである。)

この皇族賜姓青木氏と、皇族賜姓源氏の二つは、次の経緯(概要)で発祥している。

(これ等の以下の記述内容に付いての詳細は、家紋掲示板と研究室の右メニューから適切なものを選んで参照)

[賜姓青木氏と賜姓源氏の発祥経緯]

先ず、「皇族賜姓青木氏」は、天智天皇より光仁天皇までの男性天皇(間に女性天皇あり)の5人の天皇から出ている。

各天皇の「第6位皇子」を、天皇の「親衛隊」として臣下(侍)させて、天皇より直接「青木氏」の賜姓を授けたものである。

この5人の天皇は、「天智天皇」、「天武天皇」、「聖武天皇」、「文武天皇」、「光仁天皇」(施基皇子の子)である。

「賜姓と臣下の理由と目的」は、概ね次の通りである。

「大化改新」が起こり、「蘇我氏との反省」と「財政的改革」から、「天智天皇」(中大兄皇子)は、手始めに天皇の「皇位継承制度の変更」を実施し、それまでの「第4世皇位第6世臣下」の「世」方式から、「第4位皇位継承第6位臣下方式」の「位」方式に厳しく変更した。

そして、天皇家の「財政的軽減」を図った。

この時、更に、66国に配置する「王位」に付いても、それまでの第6世(第7世は臣下 坂東に配置)までとしていたところを、第4世までとして厳しくして天皇家の負担軽減も図った。

これが第1の目的であった。

その理由として、天智、天武の両天皇の皇子は、総勢34人と、その他の皇子や上位王位を入れると、約50人以上にもなっていた。

これ等に掛かる費用は、天皇家の財政的な大負担の状況であって、これが天皇家を弱くしていた原因であった事と、施政に対する財源の捻出がままならず、「大化改新」の改革のネックと成っていた。

つまり、天皇家の「内蔵」の財政が、朝廷の「大蔵」の財政を圧迫していたのである

又、更には、天皇を護る自らの護衛隊が無く無防備であった事が、蘇我氏の助長を招き、渡来人の軍事集団の漢氏(又は東漢氏)を支配されていた事などで天皇家が圧迫を受け、思いのままにされていた事。この反省により皇子を臣下させる方策(天皇の親衛隊)に出た。

これが第2の目的であった。

当時、後漢の民である帰化人が持ち込んだ技能集団(即ち、第一次産業の「部制度」)による経済的収入源は、朝廷の財源(大蔵)を大きく占めていた。これが蘇我氏の管理下に置かれていて、経済の実権(政治、軍事含む)を完全に握られていた事。これを「公地公民の制」を敷く事で天皇家に実権を集めて解決し、これを上位の王位等の守護王に監視させた。

これが第3の目的であった。

[初代青木氏の発祥]に付いて

それまで「伊勢王」であった「孝徳天皇」の皇子(2人の兄弟皇子は同日病死)から変えて、「第6位皇子」として、「中大兄皇子(天智天皇)」の皇子の「施基皇子」を臣下させて、伊勢国の王位を与えて護らせた。

そして、この王位には賜姓として青木氏を与え、そのステイタスとして「鞍作部止利」作(日本最初の仏師)の「大日如来坐像」(大日像)の仏像を与えた。

(現在も青木氏宗家が保有 仏像は家紋掲示板に転写)

(参考 その際、特別に第7位皇子(川島皇子)にも、近江の佐々木村の地名を採り賜姓し、近江の「佐々木氏」を与えた。 後に宇多天皇の滋賀の佐々木氏も発祥)

「天智天皇」は、ここに天皇家の守護神として「伊勢神宮」を置き定めて、祭祀を行ってここを伊勢国の天領地とした。

(その後、天武天皇が正式に守護神と定めてた)

そして、「賜姓青木氏」を伊勢神宮(守護神)を護る伊勢の国の「守護王」としたのである。これが(藤原秀郷流青木氏を含む全ての青木氏)最初の伊勢の青木氏である。

(参考 藤原鎌足から北家8代目の秀郷は、「平の将門の乱」で勲功を挙げて、貴族の身分と下野武蔵の国を与えられたが、貴族となった事により、自ら武力を使えない定めから、天皇家の青木氏に習って第3子の「千国」を侍として藤原一族の専門の護衛役の任を与えた。(藤原秀郷流青木氏116氏に広がる)

賜姓青木氏も母方に藤原氏の血筋を保持する家柄である事から、この時(900年頃)に、朝廷に対して禁令(嵯峨期禁令ー明治初期)のある青木氏を使用する事を申請して同族と見なされて許可された。これが藤原秀郷流青木氏である。(藤原秀郷主要5氏の一つ)

「守護王の配置の経緯と理由」は概ね次の通りである。

当時、隋が滅亡し、唐(618)が建国して中国全土を制圧したが、この時、後漢の「光武帝」より21代の末帝の「献帝」の孫の「阿智使王」と曾孫の「阿多倍王」(「石秋王」の子供と孫)等は、後漢の17の県民(200万)を引き連れて北九州に上陸した。

この阿多倍らは、瞬く間に九州全土を制圧し、殆ど無戦の状態で支配下に治め、その後、争いを避けて朝廷に対して帰化を申請した。

この後漢の民は、あらゆる面に於いて高度で進んだ技能集団で編成され居た。このために土地の者は、その進んだ技能(部技能制度)を吸収して生活程度を向上させた事から各地で進んで支配下に入ったのである。そして、遂には、中国地方から関西の手前まで支配下になった。

当時の国は66国であり、この内の32国を支配下に治めたのである。このため、朝廷は後漢の民(渡来人)の帰化を認めて、更に、続々と入国してくる帰化難民を中部地方にも配置させたのである。

天智、天武天皇より後に、都として定めた近江国を除き、美濃と信濃と甲斐国は、未だ未開の土地であったが、この結果、進んだ技能により未開の地は、主に大きい外来馬の飼育等の目的で開墾が進み、大和国の主要国と成りつつあった。

これ等の理由により、聖武天皇以降の天皇は、上記の賜姓青木氏による守護王を配置して、北部の未征圧の国の民族から彼等を護ったのである。

又、この5つ国は、更に、「国防、交通、穀倉」の地帯の要衝地でもあり、5人の天皇は「第6位皇子」に賜姓して青木氏を与えて、これを護る「守護王」としても配置したのが「5家5流の青木氏」の経緯である。

(後に賜姓源氏もこの5つの主要地の国司となる。)

この初代伊勢の国に続き、近江国、美濃国、信濃国、甲斐国に国府を置き、上位(八色の姓制 朝臣)の「守護王」として配置し、その5つ国に国司を派遣したのである。

これ等の国の賜姓青木氏は、後に5家5流は24氏と末裔を広げた。

「笹竜胆紋を持つ2つの賜姓族(青木氏と源氏)」の経緯は次の通りである。

この「光仁天皇」の次に一人空けた「桓武天皇」は、律令国家の完成を目指して国体を作り上げた天皇であるが、この時、政治に対する影響力を持っていた賜姓青木氏との軋轢が起こり、5国の国司などを変更し派遣して、この青木氏に圧力を掛けて勢力を弱めさせた。

この結果、伊勢の青木氏をはじめとする賜姓青木氏は衰退した。

(伊勢国は、国司を2年間藤原秀郷の祖父の藤原藤成に変更し派遣して、守護王の青木氏に圧力を掛けた)

(この後、伊勢青木氏を始めとして、その守護王の力と実務の実績を利用して、土地の産物などをさばく豪商となり、「2足の草鞋策」を採った。

伊勢の青木氏は、伊勢北部伊賀地方付近から産出する和紙を扱い、和紙を中心とする問屋を営み、明治35年まで1000年も続く伊勢の豪商「紙問屋の紙屋長兵衛」として栄えた。長兵衛は信長の伊勢攻め(3乱)で伊勢シンジケートを使ってゲリラ戦を展開した。小説「名張の小太郎」など有名)

「第6位皇子」の「賜姓青木氏」を中止して、これに変えて、「桓武天皇」は、自分の母(後漢の渡来人で、名は「高野新笠」 阿多倍の曾孫 伊勢国を分轄しての伊賀地方の半国国司 800年頃)の親族一族を引き立てて、「たいら族」(京平氏)として日本の氏を与えて賜姓したのである。

(半国司とは、天領地などと成っている一国を、「守護王」を一人として、分轄して「国司」を置いて複数で管理させた方式を言う。 伊勢、薩摩などがある。この二つは何れもが、後漢の帰化人の阿多倍に与えた国である。伊勢は伊勢北部伊賀地方を分割し”伊勢衆”と呼び、薩摩は大隈を分割し”大隈の首魁”として呼んだのである。

別に後には、伊勢は永嶋地方を分轄して3分轄として村上天皇の流を組む北畠氏を半国司として任した。)

「伊勢の北部伊賀地方の住民の阿多倍一族と青木氏の関わり」に付いての経緯は次の通りである。

後漢の首魁の「阿多倍」(薩摩半国の大隈国の首魁)は、これらの勲功により、都近くの伊勢の国にも半国を与え、更に、この後、「敏達天皇」の曾孫の「芽淳王」の娘を娶り3人の男子をもうけて、准大臣に任じられた。

三人の息子の長男は、坂上氏の賜姓を受け朝廷の軍事面に任じせれ、坂上田村麻呂として征夷代将軍として北部民族を征圧する。(青木氏は天皇家の親衛隊として勤める)

次男は、朝廷の3蔵の内の大蔵を担当し、大蔵氏(後に永嶋氏を名乗る)の賜姓を受ける。

三男は、内蔵を担当し、内蔵氏の賜姓を受ける。

(斎蔵は藤原氏)

その後、政治部門でも律令制度の完成に貢献し、軍事、経済、政治の3権を実務に握る結果となり、それまで青木氏を中心とする皇親政治は彼等に取って代わられる事となった。

この帰化人の阿多倍等の台頭が、先ず最初に訪れた5家5流の青木氏の衰退の苦難でもあった。

上記の後漢の阿多倍の子孫の「国香、貞盛」の親子より始まった勢力拡大は、勲功を重ねて、5代後(惟盛、正盛、忠盛、清盛)には「平の清盛」の「太政大臣」までに上り詰める結果となるのである。

しかし、「承久、保元平、治の乱」を経て、「源頼政」(孫の京綱による伊勢青木氏の跡目を受けた)の「以仁王の乱」(1180)をきっかけに「源平合戦」が起こり、「坂東八平氏」等(ひら族)の後押しで「平清盛一族」(たいら族)を倒して、取り戻し、再び、「皇族賜姓青木氏」と同族の「賜姓源氏」の時代となり鎌倉幕府(1192)が樹立したのである。

この時、源頼朝は北条氏らの反対を押し切って「平氏没官僚策」や2度の「本領安堵策」を実施して、賜姓青木氏や賜姓源氏らの一族の復興を計ったことで、これらの皇族賜姓族は、再び、勢力を盛り返した。(これが原因で頼朝暗殺計画は進む)

以上がこの間400年に起こった青木氏との概ねの経緯である。

(京平氏のたいら族は、坂東に配置された皇族第7世族の「ひら族」(坂東八平氏)とは異なる)

話は戻して。

この後、この「桓武天皇」の施政に対する賛成派の次の「平城天皇」(桓武天皇の長男)が、病気で短期間で譲位し、次に天皇となった「桓武天皇」の子供(弟)の「嵯峨天皇」は、これを嫌って「賜姓青木氏」より「賜姓源氏」として変名して皇族賜姓に戻したのである。

「皇族賜姓の経緯と綜紋」に付いて

この時、第4位皇子の皇位継承方式では、対象者がこの時代では不足し、天皇の皇位を保てなくなる事態の問題が発生し、嵯峨天皇期に詔を発して、「第4世皇位第6世臣下方式」に改め、第4世までの間の皇子の内、臣下の賜姓は、第6位皇子としたのである。これが源氏一族である。

これが11代の天皇に続いた11家11流(嵯峨天皇から花山天皇)の源氏一族である。

そして、「青木氏」は、第4世までの皇族の者が、臣下又は下族したときに名乗る氏名とした。

11代の天皇の中で17人の対象者が居たが、青木氏として氏名を遺したのは3氏に留まった。

3氏とは、島左大臣(真人族)の青木氏と、丹治党の青木氏(朝臣族)と、橘諸兄(宿禰族)の青木氏である。

天智天皇の伊勢青木氏から賜姓源氏まで合わせて16代の天皇から出て16家16流となる。

これ等は全て同族で、その綜紋は「笹竜胆」紋である。

5家5流の皇族賜姓青木氏は、後に、清和源氏との同族の血縁を結び、より一体化した。(1170-1185)

(当時の慣習で同等身分の血縁が主流であり、純血を保つ為に同族血族結婚が主流)

その中でも、初代の伊勢青木氏は、清和源氏の「源満仲」の嫡子の宗家「源頼光」より4代目の「源三位頼政」(以仁王の乱の首謀者)の孫の「源京綱(仲綱の三男)」が、宗家「伊勢青木氏」の跡目に入る。

以後(1150年頃)、伊勢青木氏を含む賜姓青木氏は同族の源氏一族と一体化する。

「笹竜胆紋の家紋」の経緯に付いて

文様の竜胆紋の内、「笹竜胆」の文様は12文様がある。

本来、賜姓青木、賜姓源氏の笹竜胆紋は、副紋、陰影紋、丸付き紋等は皇族系として使用していない。

室町期以降の乱世からこれ等の文様が用いられて12文様までに成った。

特に、家紋200選にも入る「丸に笹竜胆紋」は、源氏一族と名乗る者等がこの文様を多く使い増えた。

笹竜胆紋を使える一門としては、5家5流の賜姓青木氏と11家11流の賜姓源氏が使用できるものと成る。

特に、賜姓源氏は清和源氏の一族の頼信系一門が栄えて子孫を多く遺したが、後に、「京平氏」に圧迫されて子孫は衰退し殆ど抹殺された。

(11家11流の内、子孫を遺し得る者としては全17人となるが。結果的に清和、宇多、村上天皇の3天皇が子孫を遺した。その他は門跡院や比叡山僧侶となって子孫を遺す事は出来なかった。)

従って、史実から残存するこの直系5氏とは、賜姓青木氏、近江佐々木氏(天智天武)、滋賀佐々木氏(宇多)、伊豆大島氏(頼信系為朝)、伊勢北畠氏(村上)、摂津太田氏(頼光系頼政?)である。

ただし、北畠氏は、伊勢を始めとして、4代で勢力を高めての織田信長に潰された一族であるが、青森、千葉の等の4箇所にあるが、丸付き紋の笹竜胆紋と表示する書籍が多い。

これ以上の11の文様の笹竜胆紋は、源氏の何らかの支流、分派、分流の血筋を受けてることを理由に源氏一族と名乗っている氏が多いが、徳川氏の様に室町以後の「系譜搾取偏纂行為」(3期)による可能性が高く検証は困難である。

その為に、竜胆の花と笹の間の軸を微妙に変化させて一見して見分けがつかない様な笹竜胆紋が多いのである。

「笹竜胆紋の由来」に付いて

そもそも、この家紋は、竜胆の花と葉で意匠したもので、葉が笹に似ている所から、笹竜胆と呼ばれている。

竜胆は、秋に咲く花で花色が藍の高位の色とされ、賜姓青木氏などの皇族氏の花とされた所から用いられたとされている。

この家紋の文様の記録は、村上天皇期ごろからの書物に出て来るようになり、その使用は、賜姓青木氏以外に、嵯峨天皇期の令により皇族系の者が、臣下する時の氏として青木氏を名乗る通例から、皇族方の公家や皇族賜姓青木氏などが用いる象徴文様とするものと成って行った。

このためにこの象徴文様が、家紋として「大要抄」等の史書に出る事となった。その後、象徴文様は、この文様を使っている賜姓青木氏や賜姓源氏が、統一の家紋としての「綜紋」として扱われるように成った。

(青木氏の元となる大化期からうまれた伊勢青木氏の総宗本家は、代々この家紋を維持して来た。)

これは、次の「青木氏」の氏名の由来にも関わっているのである。

「青木氏の氏名由来」に付いて

この青木という氏名は、”青木”と言う常緑樹から来ている。

樹の軸の色は濃青で、葉も同じく濃青であり、秋にも変色する事は無い。又、経年で著しく枝と葉は大きくなり茂り成長する。

そして、この樹には真紅の10ミリ程度の実を多く着実する。そして、この真紅の実は長期間に着実する。

この樹の特性から、榊などと同じく当時は「神木」として扱われていた。

その理由は、樹の常緑と成長は、永遠を意味し、軸と葉の濃青は、健康の体を意味し、真紅の実は命を意味し、その真紅は血を意味するとされ、このことから全ての「永遠の命」の樹木として「神木」として崇められていた。

天智天皇は、この樹の意味を採り、「第6位皇子」が臣下する際に氏名を青木氏として賜姓したのである。

そして、この”青木”樹の「神木」から民を正義の下に導く高位の者である事を示したのである。

次の嵯峨天皇は、賜姓青木氏を源氏として変名した事も、この意味合いを持たす事にあつた。

つまり、源、即ち、全ての「みなもと」を示し、上記の「神の木」は、「全ての物の源」を意味する事から、同じ意味を持たす事で、変名の賜姓を源としたのである。

今まで(八色の姓の制)第6位皇子を除く宿禰族までの皇位継承から外れた皇族の者が、全て門跡院や比叡山にて僧身したが、下族し臣下する際に使用する氏名が無かった事から、この時、「青木氏」は、これ等の者が、使用する氏名とする事を詔を発して統制した。そして、他の者が、使用する事を禁じたのである。

このことは、原則的に明治3年の苗字令まで原則維持されていたのである。

(ただし、室町末期と江戸初期の混乱期では、無視され、ルーツと家紋の持たない第3の青木氏が多く生まれた。)

以上、2つの青木氏に関わる家紋として、史実から33文様がこの氏の家紋となる。

本来は、総宗本家が維持する次の2つが綜紋と成る。

皇族賜姓青木氏は、「笹竜胆紋」を綜紋とする。

藤原秀郷流青木氏は、綜紋を「下がり藤紋」とする。

これが、次の通りに末裔を広げた。

「皇族賜姓青木氏」は24氏に血縁族を広げた。

「藤原秀郷流青木氏」は116氏に血縁族を広げた。

この二つの青木氏の氏の家紋は、33文様になるが、この内で、「桐紋」(1)と、「職業紋」(3)としての家紋を持つ第3の青木氏の4家紋も特別に意味があるとして記載して含んでいる。

|

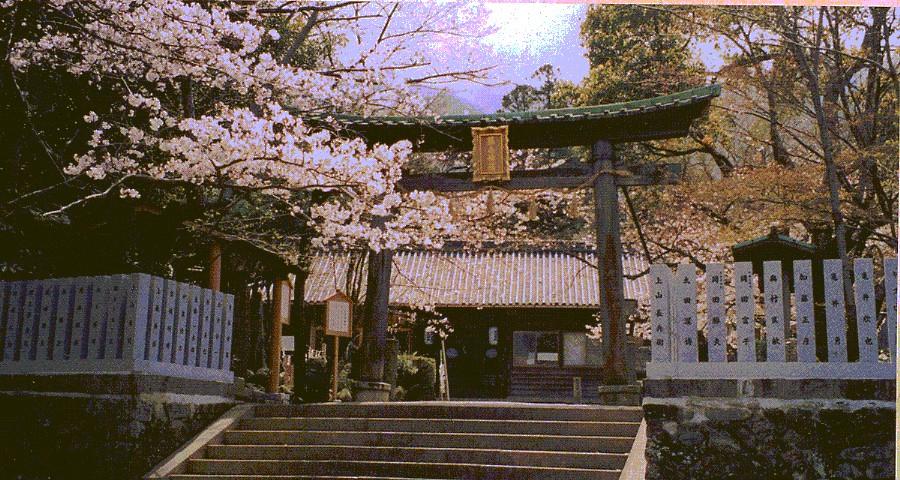

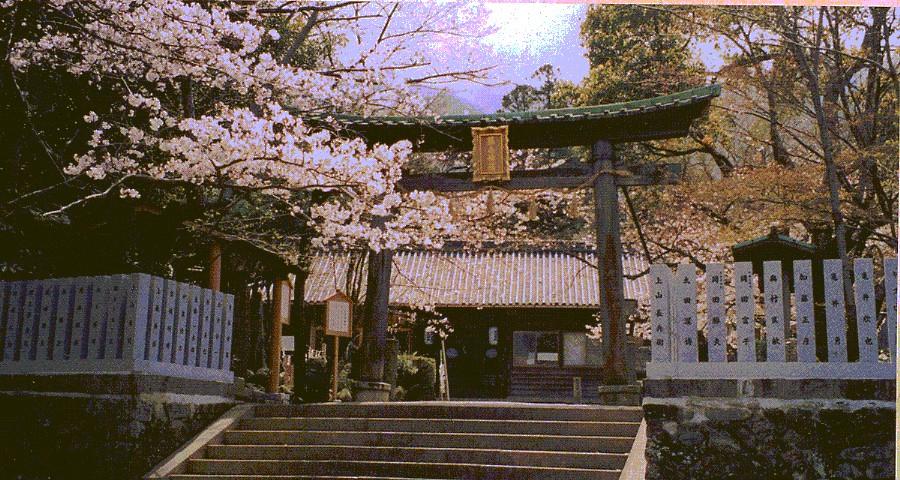

Re: 鈴木氏発祥地と周辺の環境

副管理人さん 2007/04/05 (木) 20:34

鈴木邸と曲水園の池

今回、青木氏を離れて鈴木氏ルーツの地元に関わる昔のお話をします。

この鈴木氏が発祥した由来は前回の「鈴木氏のルーツと青木氏」のレポートで紹介ましたが、大変に読まれていますので、その意を汲んで、今度はこの発祥地がどのようなところかを説明して、昔のこの鈴木邸周辺の雰囲気を味わって頂きたいと思います。

又、周囲が概ねどのような自然環境にこの鈴木邸があるのかを、全国の青木氏を代表して、全国の鈴木さんに紹介したいと思います。

では、鈴木氏のご先祖がどのような所に住んでいたかを先ずは偲んでください。

そのためには一部、前回のレポートと重複するところもありますが、ご理解を得て雰囲気造りに努力します。

鈴木邸周辺に纏わる話。

この鈴木氏発祥の藤白の有名な事柄に付いて述べてみます。

この鈴木氏の発祥の場所は世界遺産の熊野古道の最初の出発点(社領の第1鳥居)より約1KMくらいの坂の上の所にあります。坂に沿って右手には直ぐ近くに海が観えるところです。

先ずその付近の環境に付いて述べて行きます。

「藤白神社」と「鈴木邸」と「紫川」

周囲の環境

前回のレポートでも述べました様に、後醍醐天皇や後白河院達の一行が、熊野古道詣での途中で、この熊野権現の第一社目の藤白神社に宿泊し毎回歌会を催しました。

この時、藤白神社の宮司の日高氏の歌の上手さに感嘆して、その功によりその席で「鈴木瑞穂」(すすきみずほ)の姓と名の賜姓を賜ったものですが、ところが日高氏の宮司には子が居なくて近くの農家の氏子の三男を養子に貰い受けて賜姓鈴木氏を継がせました。

これが鈴木氏の初代の三郎であります。

その神社隣には鈴木邸があります。

熊野詣で天皇の一行は藤白に一泊しそこで歌会をいつものように催しましたが、熊野詣では後醍醐天皇は23年間の間に24回訪れたと伝えられています。後白河院は33回と言われています。

この藤白神社からは直ぐ後ろの藤白山(370M)の峠越えを行なわなくてはならないのです。

途中で山越えになると夜になるので、全ての人はこの藤白の山麓の熊野権現の第一社の藤白神社や鈴木邸で一泊するのです。

この藤白神社の社領には参集殿や儀式殿や広い母屋があります。

神社東隣には500坪程度(2500平方)の木々が生い茂る鈴木邸があります。

この神社と鈴木邸との北側20M位の所に大理石の大鳥居がありましたが、この大理石の大鳥居は60年程度前まで海辺の近くの所にありましたが、今は直ぐ近くをJRが通っていますのでこのために移されて母屋横の北側正門前に有ります。

そこより一段低い所(7M)の20M程度の離れた所には海が直ぐに控えており、藤白の浦といわれている入り江がありました。その藤白の浦の西先には「お崎浜」と言う小さい干潟がありました。

(現在は沖合いの1KMところまで埋め立てられているので一部を残してなくなりました。)

神社の南は直ぐに藤白山でその裾の所には孟宗竹の藪があり、この藪より直ぐに急な角度で段々畑の山が控えています。

西側の神社敷地端には、この南の山から流れ込む山水が谷川となり、直ぐに神社に隣接する所には5M幅程度の急激な勾配で、大石の点在する水の豊富な谷川(紫川)が流れております。

更に谷川は200M程流れて、この水が鯔場(イナと言う魚が住んでいる海に繋がっている池)に流れ込み、そして隣の「お崎浜」の海に直に流れ込んでいます。この景色は昔と今も余り変わっていません。

この谷川の両側には、藪椿でびっしりと覆われて目白や鶯等の小鳥が鳴きながら飛び交っている静かなたたずまいの環境です。その小鳥の鳴声は山に響いて自然が作り出した「枯れ山水」の様です。

この神社中央を「熊野古道」(八尺:2.4M)が東から南に貫いていて、神社横の「紫の谷川」の橋を越えると「藤白坂」が始まり峠に向けて続いています。まだこの付近は「藤白の浦」や「名高の浦」が右手に見えています。

この途中で、神社西端の「紫の谷川」の橋から50M上った所に「中大兄皇子」(天智天皇)と皇位継承で争った「孝徳天皇」の子供の「有間皇子」の墓があります。

狂気を装った有間皇子は南紀「白浜温泉」の帰りのこの藤白のこの地の所で、「中大兄皇子」の蜜命を持った「蘇我赤兄」に依って絞殺されます。(蘇我赤兄は中大兄皇子に娘を差し出して皇女を産んでいる)

この神社境内には1000年もの老大楠が境内いっぱいに覆い被さっています。

その境内には、隣の「紫川」から引き込んだ「名水」と詠われた井戸があり、この井戸には亀の形をした紀州名産の大青石盤の蓋が被せられています。(青石は紫石と並んで庭石としては高級石でこの付近で採れる紀州名産)

この亀の形をした青石盤は現在は神社の南側にある本殿の左横に祭られています。

その理由は、鈴木氏の始祖の兄の「鈴木三郎」に続いて、牛若丸(源義経)の第3番目の家来となり、この亀の形の蓋の井戸に因んで、「亀井の姓」を名乗り「亀井六郎」と名乗りました。

この名元と成った謂れの石なのです。鈴木三郎と亀井六郎とは兄弟です。

この兄弟は神社の氏子で「紫川」の橋を渡り藤白坂道を10M行った所に6人兄弟で農業を営んで住んでいました。

藤白神社隣の鈴木三郎の鈴木邸にも、この名水が西側端から引き込まれて、2M程度の小滝を経て、苔むす庭と欝蒼とした木々で覆われた「枯れ山水」の庭の池に流れ込みます。

この滝池の西庭にはS字のようにゆっくりと鯉と共に流れる小川があり、苔生す中央の曲水園の池に流れ込んでいます。

この鯉の住む中央の池をやや東よりに位置する本宅座敷の縁側より眺められるように配置されています。昔はこの縁側で平安歌人達は歌を詠んで楽しんだのでしょう。

この曲水は、更に本宅の南横を通過して東に向けて小川の如く流れて行き、東側にある正門の近くまで届き、ここに小さい菖蒲が生える溜池があり、この池に留まります。

この庭園内の小川の南側には古道が走り、邸より2Mほど高い位置にあり、その斜面には藪椿などの花咲く木々が50M程度の距離に植えられています。

この溜池と東正門通りの真ん中に大きな雄松がありその横には御影石で蓋をした井戸がありました。

実はこの雄松には次のような逸話があります。

牛若丸(義経)は平清盛に追われて熊野権現に庇護を求めての途中、ここで弁慶の交渉の結果を3月も待っていました。

この時、鈴木の三郎と六郎(後に亀井を名乗る)が身の回りの世話をしました。この縁で兄弟は義経(牛若丸)の人柄に惚れて家来にしてもらう様に懇願し許されたのでした。

義経は直ぐ近くの藤白山で山狩りなどをして過ごしましたが、この時に弓を立てかけたと言われる松がこの大松なのです。現在はその3代目の雄松があります。その松の名を「義経弓立ての松」と言います。

この松を巻き込む様に北側には馬小屋と納戸があり、その横を通って一段下の所へと、溜池の水は小川となり20M程度を流落ちて行きます。

そして神社と鈴木邸の北側真ん中下あたりに二つ目の孟宗竹で覆われた大溜池に注ぎ込んでいます。

鈴木邸の曲水園から流れてきた紫川の水は絶えることなくここに流れ込んでいるのです。

この水は直ぐ下の細波静かに繰り返す入江に注ぎ込んでいたのです。(現代は埋め立てられてない)

この様な神社と鈴木邸の静かで花咲く木々で覆われた小鳥が飛び交う環境の中で平安人の「曲水の宴」を催すのです。

更に神社と鈴木邸の静かなたたずまいの中で、神社と鈴木邸とを繋ぐ北側面には桜並木の坂道があり、この桜下では曲水の宴だけではなく、周辺住民の庶民の唯一の憩いの場として、また歌会や大桜宴会が恒例の如く昔は行われていました。

この桜は何度か枯れて現在のはソメイヨシノの桜でと成っています。

この様な環境と雰囲気の中で、天皇や天皇家の人々と大勢のお供の人々の「蟻の熊野詣」で知られる人たちは、ここで恒例の大歌会を催し、一泊の楽しい一日一夜を過ごしたのです。

明日の峠越えを控えて、この「紫川の名水」と地元の地元酒を飲んで英気を養うのでした。

この時、弁慶の郷里でもあり実家でもある熊野権現の宮司でもあつた豪族日高氏(庵沈清姫の物語で知られる日高地方)から派遣されていて、この藤白神社の宮司になっていた一族の日高氏は、毎回にこの歌会に参加してその歌の技量に大変な評価を受けていました。(熊野権現の主な氏 日高氏、久鬼氏、音無氏、田所氏、吉田氏、榎本氏、和田氏、宇井氏、玉置氏)

ある時、天皇は喉が渇いたので水を所望しました。

宮司はこの神社付近の川の水を引き込んだ井戸(亀井の井戸)から汲み上げた水に歌を添えて天皇に差し出しました。

この水の美味さに加えてその歌の余りにも上手さに感心して、歌を返して返礼しました。

この時に歌われた中にこの川の水を絶賛してそれを後醍醐天皇は「紫川」(紫は最上位の色)と詠み名付けられたのです。

この意味は、紫の色は当時では最高の美しい色とされ官位の色付けでは最高位の色とされていました。

例えば朝廷が僧侶に与える階級の最高位の色はこの「紫」であり、「紫の衣」として有名であります。

つまり、最高の褒め上げた水を意味したのです。

以来、この川を「紫川」と称されました。

参考に、「紫」の語源は野に群がって咲く5ミリ程度の小さい野の花の色が、大変愛らしく美しく、万葉の世界では好まれた花であります。

この花が群がって野に一面に咲くので“ムラ”と“サク“でこの草の色を「紫」と呼ぶようになりました。紫の語源説は幾つかありますが、これが語源の元となったものです。

鈴木邸で詠まれたこの紫色の歌があります。

万葉集の詠み人知らずの歌

紫の 名高の浦の 真砂地の 袖のみ触れて 寝かなりてなむ

「名高の浦」はこの藤白神社の北側の直ぐ前に見え拡がる松並木のある海が「名高」と言う地名の所で、その前に小さい入江干潟があり、ここを「名高の浦」というのです。鈴木邸からは藤白の浦の隣の浦で領方の浦は一望できます。

この様な歌を詠って一夜を過ごしました。

そして、明日は峠越えです。

熊野詣の人たちは、難所のSの字の藤白坂を登るのです。

約3時間程度の登坂であります。

その真ん中ほどの平になった山道の途中には、「名所」の「筆捨て松」という所があります。

ここで疲れが出て熊野詣での人たちは一休みをします。

ここからは、遠い先の「瀬戸内海国立公園」の「和歌の浦」が全望できる絶景の名所です。

高いところから眺望すると、和歌の浦は藤白の浦と名高の浦の北側の山向こうある大きい入り江干潟の浦です。

この眺望を詠った万葉の歌

和歌の浦 潮満ちくれば 片男波 芦辺をさして 鶴鳴きわたる 山辺赤人

この「筆捨て松」には逸話があります。

その逸話は概ね次の通りです。

墨屋谷から藤白坂を登って行くと、「筆捨松」というところがあります。

この松の由来は、宇多天皇の御代(887−897)に画家の巨勢金岡(こせのかなおか)が熊野詣の途中「投げ松」の所に来て、眼下のすばらしい景色にみとれて、写生をしようとしていた時、峠の方から少年が降りて来たのです。

この少年もあまりの美しさにひと休みをしました。

お互いに話がはずみ、金岡は「君は何をしに来たのか」と聞いたところ、少年は「私も画がすきで勉強に来たのです」と答えたので、二人は意気投合して絵の書き比べをしようということとなりました。

先ず金岡が松にとまったウグイスを描きました。

次いで、少年は松にカラスの絵をかきましたが、双方とも甲乙つけがたい立派なものでした。

そこで”手をたたいてこの鳥を追っぱらった方を勝ちとしよう”ということとなり、お互いに手を打ってみると両方とも鳥は画面から飛び去ってしまい、またも勝負がつかなかったのです。

困りはてた二人は思案のすえ、今度はその鳥を呼び戻そうと話は決まり、まず少年が手をたたいたところカラスは帰ってきたので、次いで金岡が手を打ってウグイスを呼んでみたが帰って来ることはなかったのです。

無念の金岡はいたたまれず、手に持っていた筆を松に向かって投げ捨てて、少年の勝ちを認めたのです。

このことからこの松を「筆捨松」と云い伝えられるようになったと言い伝えられています。

この少年は熊野権現の化身であったいい、当時、飛ぶ鳥も落す勢いの金岡を諌めるためでもあったというお話です。

その眺望の良さの意味も含めての言い伝えであろうと思います。

(注 巨勢氏は大和朝廷の前の4世紀の半頃の連合政治族の4族の一つで、平群氏、巨勢氏、葛城氏、紀氏であり、巨勢氏は和歌山北部の大豪族と、紀氏は和歌山南部の大豪族であった。巨勢氏は8代将軍徳川の吉宗の母方が巨勢氏である。)

熊野詣の人たちはこの眺望を見てここで一時の休みをとると、後半分の登坂に向かって再び頑張るのです。

再び登り始めると一時間程度経つと、峠の頂上に到達します。

藤白峠の頂上には10軒程度の村があり、この村の真ん中には大きい池があり、大鯉が住んでいます。この上がり切った丁度村の入り口の右手のところに墓所があり、その中には平安時代のものと思われるものがあり、中には源氏の氏名の墓石の古いものもあります。ここで落命したのか村人の先祖の墓かは判りませんが源氏の古を忍ばされます。この付近の清和源氏族には紀州の新宮太郎と云う者が居ました。この末裔でしょうか。

そして、頂上の上がりきった中央のところには小寺があり、村の人たちが住職を代々続けています。

寺の後ろ上側には大きい広場があります。この広場からは和歌山市や海南市が全望でき、実に見晴らしの良いところであります。

「藤白塔下寺」

今では1年中、特に秋になると紅葉になり全国からやって来た人々や遠足で近隣の小学生や中学生等が山ウォーキングします。そして、必ずこの広場で弁当を開きます。見晴らしのよいところでの楽しみの一時を過ごします。

村の池の側には青石で石垣を積み上げたいかにも古を偲ばせる邸宅があります。

熊野詣の人は止む無くここで宵闇になると村人の家に泊まった事でしょう。

ここから暫く下り坂になって棚田の畦道に沿って降りて行きます。

降り切った所に岩屋山という俗称お寺があります。毎年獅子舞や餅投げなどをしての熊野権現のお祭りがあります。ここは加茂郷と言うところです。山と海が控えた土地柄です

熊野権現の影響で平安の頃、紀州の人々が全国に熊野神社の宣伝(熊野神社宣伝隊が編成されたと伝えられている)の為と、紀州の漁業の伝播の為に各地に移動してその土地に定住しました。

全国の熊野神社の加茂神社系はここから全国に広まったとも云われています。

加茂郷や湯浅郷の人たちだと言われていますが、特に静岡、千葉、徳島、土佐に進んだ漁法を伝えたとされ、今でも各地に紀州の地名と同じ地名が多いのはこのためです。

その伝えた黒潮ならではの有名な漁法が在ります。紀州は陸の直ぐ近くまで黒潮が流れていますが、その漁法とは船の後尾に糸を何本も流し、その糸の先には木で作った木の葉の形をした板を流します。この板は釣の「ウキ」の役目をすると同時にこの「ウキ下糸」の下の針に付けた餌が、ウキの波に跳ねる動きに従い餌が生きた餌のように動くのです。この漁法が大変当時(現代も)としては画期的な収穫高の多い漁法でした。この漁法を請われて全国に指導し広めたのです。

現代では世界的に広まっています。カツオやマグロ漁法で使われています。この漁法は紀州から世界に伝わったのです。(俗称パタパタ漁)

この他にも、醤油や味噌造りなどもここ紀州のこの付近の土地から広まりました。これらの為に移動した紀州人が故郷を偲んで加茂神社が祀られ広まって行ったのです。

他にはある高僧が中国から持ち帰った「金山時味噌」の作り方を紀州の人たちに伝えました。

この味噌は色々な野菜と大豆とを加え醗酵させて直に食べるのです。しかし、ある時放置していたこの味噌からうまみの成分のだし汁のような液体が出ました。それでこの液体だけを取り出して製造しましたが大変調味に合うことから作り出されたのが醤油で、その発祥はこの藤白峠を下った所の加茂郷から湯浅地方でした。これ等の技法をこの熊野古道から伝えたのが全国に広まったのです。

そして、これ等の紀州の人々はこの藤白の熊野古道を平安以後も生活道として使われ通って行きました。

この行動は長く続いていました。この熊野権現の第一の鳥居の海南藤白から岩屋さんまでは昭和25年くらいまで海沿いではなく近道の熊野古道を利用し、天秤で担いで海産物や農産物の運搬で人々の盛んな往来がありました。

今では、この山道筋は山道で荒れていますが、山の散策道としては大変に利用されています。。

昔はこの辺までが”藤白の山”と云われいました。

以上が鈴木邸のある藤白圏のこの藤白の神社と鈴木邸の環境です。

次に上記しました亀井氏の発祥の地の由来に付いて更に詳しく述べてみます。

「亀の井」

(亀井の井戸)

亀井の井戸は「紫川」の水の件以来、この川の水を引いたこの井戸のことを「亀井の井戸」と呼ばれる様に成りました。

この井戸は今でも神社中央に遺っています。

この井戸の呼ばれる元になったのは、この「井戸の蓋」が亀の形に似ているので「亀の井」と名付けられたのですが、今でもその蓋は本殿の直ぐ左横に祭られています。

この蓋の石は和歌山原産の「青石」であり、この「青石」は庭石では最高級品の物です。

この「青色」は「紫」と同じく奈良時代末期からこの「青色」は神霊で尊き諸源の色されていました。

又、朝廷儀式では紫に次いで最高位の色として使用されていました。

最も美しい色と好まれた「紫色」と、階級職色の「紫」と同じく、この「青」の色を代表する樹として「青木」の木があり、古来より「神木」として用いられていました。

そして、神官の祝詞では(今でも)「アオキ」ではなく「オオキ」と発音されていました。

この由来は「木の色」とその実の「赤い色」の二つの色に起因するのです。

つまり、常葉の「青色」はすべての物の諸源を意味し、実の「赤色」は血を意味して命の根源を意味したのです。

参考として、この「青木」の樹木は恒葉樹であり、絶えることのない物質の生命の根源を意味したのです。

「青木」姓はこの意味を持つ氏として、天智天皇より賜姓(第6位皇子の施基皇子に与えた氏名)を受けた日本最初の氏名であります。(青木氏の由来)

参考

現代の藤白神社の宮司は吉田氏で、平安初期から朝廷の神職を司る由緒ある官職の持つ氏であります。

吉田氏は現在は藤白神社3代目です。

上記の由来どおり青木氏は皇位の門跡者を祀る神職を司る氏が多い。

この亀の井戸に因んで名乗った亀井氏は現在も鈴木邸横に本家筋の住居があります。

ここも鈴木氏と同じく亀井氏の発祥の地でもあります。

鈴木氏の鈴木三郎と亀井氏の亀井六郎とは、牛若丸(源義経)と武蔵坊弁慶に伴って一度京に戻ります。その後、平泉の藤原京に向かうのです。これよりその鈴木亀井の両氏の兄弟はぴったりと常に寄り添い平泉から逃亡にも付き従ったと言われています。前回のレポートに記述しています。

上記した「青と紫の石」に付いては、鈴木邸付近の藤白山で取れる高級石ですので詳しく述べておきます。

「青石の園」

「青石」は上記した由来からの様に、平安初期から最高貴重品として用いられたものです。

庭石としても高級品である。庭石は主に敷石やふすまの様に立石として用いられる。これは石が平石が多いことによります。

この石は又アルカリ性が強くコンクリートの原料として使用されつい最近まで藤白の山で採取していました。

現在ではこの青石も少なくなり、県外不出の条例が出ている現状です。

鈴木邸付近の山の産物なのです。

この鈴木邸にもこの石が敷き詰められています。

「紫石」と「紫の硯」

この「青石」と同時に、「紫石」もあり、この「紫石」は平安期から和歌山市の浜の宮から海南にかけて採取された石で、これも上記した「紫色」の由来から朝廷内で「飾り石」として用いられました。

又、日本初国産の「藤白墨」と同じ時期に、「紫の硯石」としても加工され高級品として朝廷内で使用されていました。

当時は「市場経済」ではなく「部経済」(べ制度)として殆どの加工品は一度朝廷に納入され、その後に市場に払い下げられると言う方式であったので「紫の硯」は「藤白墨」と同じく専売品として庶民には手に入る物ではなかったのです。

この様に「紫の硯」は「藤白墨」と「紫の硯」とは一対として庶民には手に入らない品物として扱われました。

注 「部制度」とは全て一次製品はその専門の職人が集団となって作り上げ、その作り上げた製品は一度朝廷に納められ、その後余った製品は市場に払い下げられると云う経済方式でありました。

この技能集団は、例えば、服を作る集団であれば「服部」(はっとり)と言い、陶物を作る集団は「陶部」(すえべ)、海のものを加工する集団は海部(かいふ)等全て後ろに「部」が付く姓はこの子孫であります。

そして、更に、この子孫は中国後漢の民で渡来人であります。(詳細は青木氏氏のサイトの研究室にレポートしています)

「大化の改新」(645)前後を挟んで200万人の17県の民が、後漢の光武帝より第21代の献帝の子の石秋王とその子で、阿智使王とその孫の阿多倍王の二人の王の下に共に大和国に帰化して来ました。そして、66国中32国を征圧しました。

この阿多倍王は天皇家(敏達天皇の曾孫の芽淳王の娘)との血縁で発祥した子孫の坂上氏、大蔵氏、内蔵氏であります。

後に大蔵氏は永嶋氏に変名します。特に関西より西に多く子孫を残しています。平家の清盛の一族とその5代前の先祖はこの阿多倍王の子孫です。

坂上氏は北陸に子孫を遺しました。この3氏の勢力は朝廷の3権(3蔵と言う)のうちの2権を握りました。

この部を管理していたのは蘇我氏で、天皇家より勢力を握ったのはこの「部制度」とその渡来系の一団を管理していたことによります。朝廷の役職は「国造」(くにのみやつこ)です。

万葉集 詠み人知らず

紫の石を詠んだ歌

紫の 名高の浦の なびき藻の 心は妹に よりにしもを

さて、次は周辺にはこの鈴木邸より20M東に戻った所に日本最古の「藤白墨」(紫の硯石と共に)が採れました。

この藤白墨の採れる場所を「墨屋谷」と云います。

「藤白墨」

奈良時代より中国より輸入されていた墨は平安中期に後醍醐天皇に命じられて日本各地で墨の試作を試みられたが中国産に勝る「墨」は見つかりませんでした。

そこで、朝廷は「熊野古道」沿いに「炭焼き」する村を見つけました。

この村で、「熊野神社」の「第一の鳥居」の近くに「藤白村の炭」がある事を発見し、この「炭焼き」で出来る「煤」をかき集めて、それを練り、牛の皮を煮詰めた「にかわ」で「墨」を固めて作ってみました。

ところが、この「墨」が中国産より優れ、「紫色」を滲ませる墨色であったので、大変に喜ばれて以来、朝廷の専売品として生産されて、その後、大々的に生産されて、徳川時代まで、その時の幕府専売品として扱われました。

この「藤白墨」は徳川時代までに四、五種類のものになっています。

この「藤白墨」は海南から有田地域まで分布する「うばめ樫」の木を用いて造られました。

この「うばめ樫」はどんぐりの木の仲間で、通称「ばべの木」と呼称されています。

この藤白村で生産される「藤白墨」の生産場所は史跡として指定されています。

この「うばめ樫」は海南地区では今も現存します。

又、この生産場所も当初はこの場所を古来より藤白の「馬の背坂」と呼ばれていました。

丁度、馬の背中のような真ん中が下がったような形をしている坂でありました。現在は道拡幅の為に少し変わっています。

藤白のこの付近ではうばめ樫の木が少なくなり江戸時代には南紀の有田方面に生産場所を移動して行きました。

しかし、鈴木邸付近周辺のところには時々は藤白墨の片鱗が出てきます。

この「藤白墨」と「墨拓」も個人が所有して現在も保存されています。日本国産最古の墨です。

(現在でも宮内庁正倉院にはあるのではないでしょうか。大正14年にはあった事が確認出来ています。)

「熊野一の鳥居」

本来、熊野古道と呼ばれる最初の起点は、この藤白の入り口の鳥居のあったところから始まるものです。

つまり、この「鳥居」は熊野神社の「最初の鳥居」であり、「熊野神社」の社領の入り口と言うことになります。

藤白の「馬の背坂」を北に下り、「日限坂」との交差する点に存在しました。

古道の由緒ある「一の鳥居」です。ここから藤白峠に向けて坂が始まるのです。

1キロ程登った所から、馬の背のようになった道が鈴木邸まで続き、この「馬の背坂」には「熊野古道」参詣の「道宿」として二つの「王子」(参詣のための道中の宿)があり、「一の鳥居」から50メータほど古道沿いに東に寄ったところにある「祓戸王子」と、「藤白神社」のところに「藤白王子」とがありました。

この王子は一般には寺や神社が営んでいました。

天皇の熊野詣では一行はこの王子に分散して宿を取りました。天皇は藤白神社や隣の鈴木邸に泊まります。

「藤白王子」と「祓戸王子」

上記した様にここには一般の人たちが泊まる「藤白王子」と「祓戸王子」と言う「熊野古道」の2宿が存在しました。

「熊野詣での蟻の行列」として平安朝から呼ばれてこの8尺程度の狭い道を参詣者は途切れることなく歩いたと言われています。

現在でも3.6Mの道幅ですが、古道の出発点としてのこの静かな環境の周辺が「熊野古道の世界遺産」の影響を受けて、昔と同じ様に古道を訪れる人でいっぱいなのです。

そして、昔の参詣者は藤白山の難行の「藤白坂」を目の前にして、ここで一泊して休息して朝早くに起きて「藤白坂」に挑んだのです。宿はいつも一杯だったと言う事です。

泊まれないときは寺社や民家や3キロ程度戻った所の春日王子に戻って宿泊しました。

当時は約1里(3.75=4キロ)程度毎に王子がありました。

宿は泊まりが中心で食事は周辺の農家の人たちが仕出しをするという方式で現在の旅館とは違っていました。

この時、この王子に留まった人たちはこの藤白神社から西の方に向かって「藤白の浦」と「名高の浦」と「和歌の浦」の景色を見てその美しさに感嘆しまた登るのでした。

ここで詠まれた万葉時代の歌は多く遺されています。

代表歌として

和歌の浦 汐満ちくれば 方男波 芦辺をさして 鶴鳴きわたる。

「鈴木」と「亀井」の館

先ず、鈴木姓の発祥について上記した歴代の天皇が参詣した中で後醍醐天皇が藤白坂を上るに際して前日にこの藤白神社に投宿した時、恒例の宴を催しましたが、この時、天皇はこの日高氏の宮司の歌を褒め、褒美として「鈴木」姓を賜姓しました。(名は瑞穂)

しかし、この日高氏には子供は居なかったので、氏子の亀井(後に名乗る)の家から三男の三郎を養子に貰いうけて鈴木姓を継がした。

丁度、この時に鞍馬山の牛若丸(清和源氏の分家筋の頼信系の九郎)は平家に追われていた。

弁慶の父が田辺では熊野神社の宮司の一人であつた事からその庇護先を求めて弁慶と共に熊野神社に向かった。

この時、牛若丸と弁慶の一行はこの藤白神社に立ち寄り弁慶だけが実家の日高に向かいその後、熊野神社に向かったのです。

この間、この牛若丸の身の回りの世話をしたのがこの「鈴木」の養子となった鈴木三郎でありました。

そして、3月ほどの滞在のうちに、この「鈴木三郎」は牛若丸の家来になる事を許されました。

そこで、この三郎の実家の弟の六郎も牛若丸の世話をしていて兄弟二人が家来となったのです。

この六郎も姓が必要となり上記した有名な「亀の井」にあやかり「亀井」の姓を起して「亀井六郎」と名乗り武士となり、牛若丸に付き従いました。

弁慶は熊野神社から庇護を断わられて戻り、共に家来の三人と共に再び京の都に戻り、その後、一行とこの兄弟は奥州藤原氏を頼り平泉へと向かうことになつたのです。

これが鈴木と亀井の姓の発祥となり、全国的に子孫を広めた原因ともなりました。

この後、この藤白の鈴木と亀井の縁者は身内を応援するために、平家の監視を逃れるために「熊野参詣宣伝」を名目に各地に向かい子孫を増やす作戦に旅立ったのです。

当時は自らの勢力を広げるために旅に出てその土地毎に子孫を遺していざと言うときにはこの子孫が駆けつけると言う戦略を取るのが普通でこれを「戦地妻」と呼ばれました。

その結果、八島と壇ノ浦の平家との戦いには12000人の身内の軍勢が義経の周りに集まったとされています。

頼朝から派遣された「坂東八平氏」の力を借りずに、この身内の軍勢が先陣を切り勝利を決定付けたのであります。

「義経弓立て松」

歴史上で義経一行は二度ここ鈴木屋敷を訪れたとされています。

この時、一度は上記の牛若丸時代の時と、二度目は二つの戦いの時に、熊野水軍と紀水軍と攝津水軍と伊勢水軍を味方に引き入れるための説得工作に赴いた時に訪れています。

「曲水の園」(曲水の宴)

この鈴木邸には平安朝時代に和歌を詠み、それを山から引いた「紫川」の山水を邸の池に流しこみ、その流れに乗って流れる短冊を入れた小船に和歌をすばやく詠み返歌して返してゆくという平安朝の歌儀式の社交池です。

熊野神社参詣に来る貴族達の一時の休息の場となりました。

この曲水の池は今も現存します。(上記)

そして、この曲水の園は自然の景観に溶け込み「枯れ山水」の形式に造形されていて、その曲水の池と溶け込み自然の景観を造り出しています。

この「枯れ山水」は人間の作り出した創造美ではなく、「自然の力」による美を強調し苔や自然の石組み樹木の成り立ちを生かして園として作り上げたもので、渓谷の谷川の成り立ちを思わせる自然美を追求したものです。

古来よりその美は作られていたが戦国の時代に廃れ、再び桃山時代からその美が見直されるようになりました。

しかし、昭和期には再び創造美が求められて消えました。

然し平成期の安定期に入り再現され始めていますが、世と人の心の安定に左右される落ち着きのある美です。

この鈴木屋敷の「曲水の園」と「枯れ山水」は現在に於いて貴重な美の財産でとして遺されているものです。

この時に歌われた万葉の歌は次ぎのとおりです。

黒牛潟 潮干の浦を紅の王裳 裾ひき行くは誰が妻 (潮干:ひかた 現在は日方の地名 黒牛潟:黒潮潟の昔の呼称)

古に 妹とわが見ぬばたまの 黒牛潟を見ればさぶしも

黒牛の海 紅にほうももしきの 大宮人しあさりすらしも

紅の海 名高の浦に寄する波 音高きかも逢わぬ子ゆえに

紫の名高の浦の名告藻の 礎にまかむ時待つ我を

(読み人知らず)

鈴木邸付近には、現在は絶滅したと言われている平安人に大変好まれた「まゆみ」という花がありました。

この花は「恋歌の花」として親しまれていました。

「まゆみの木」

この木は平安朝の時代にはこの熊野古道沿いに沢山生息していたとされ、この木の持つ印象から沢山の歌が万葉歌として読まれています。

この上記した曲水の宴でも読まれたことであろうことが想像されます。

しかし、現在はこの木は殆どなくなっています。

この木の花は淡い赤紫の花と真っ赤な実をつけて長く咲き誇る花で、その花の形は少女の可憐な姿を想起させ、其処からは清廉な恋心を詠んだ万葉歌が多いのです。(万葉集二歌選択)

「まゆみ」とは、基字は「真弓」とされ、真の意は語源は「目一杯」の意を基とし、真実は「目一杯の実」、つまり、「目一杯の誠」となります。この様に、「真の弓」となり、「目ッ一杯に弓を引いた射する寸前の状態」をさします。

況や「まゆみ」の意は「目一杯の愛」であり、純心無垢く、清廉な熱愛とし、「少女の愛」とされます。そして、その意に合う、何とも云えない真っ赤な花色と半年も長く咲く花とその愛らしい花の形をしていて、葉は1年近く紅葉しても落葉しない性質で次ぎの葉が出るまで落葉しません。その葉の形が弓を一杯に引き込んだ弓形をし、木の軸は花と葉に出過ぎぬ様に葛のように頼りなさを表しています。しかし、花火が開いた時のように柳のように垂れ下がり大木になるのです。

大変、繊細な木で環境や土壌が少しでも変わると枯れたり、花を咲かせずに居ます。

「まゆみ」にはオスメスの2種があり、雄木ははしっかりしていてなかなか枯れません。

詠われている「まゆみ」は雌木の様であります。

この様な何とも云えない愛のはかなさの木質から繊細な万葉の歌人はこの木を男女の恋愛歌と観たのでしょう。

絶滅種の雌雄の「まゆみ」は現在、神社の近隣のある個人の家で何とか育植されています。

彼の有名な「てるてる姫」で有名な歌人で官僚の小栗判官もこの藤白神社の「馬の背」付近で姫に宛てて詠んでいます。

恐らく、昔は、この「まゆみ」が熊野古道沿いに一杯咲いていたのでしょう。

ちなみに、二首を次ぎに示します。

みこもかる しなぬのまゆみ わがゆけば うまひとさびて いなといはむかも

解説

信濃の弓を引く様に、私が貴方の気を引いたなら、あなたは都人の様に、嫌ですと云うでしょうか。

みこもかる しなぬのまゆみ ひかずして しひさるわざを しるといはなくに

解説

貴方が信濃の弓を引くこともしないのですから、私が嫌ですともいいともいえる訳がないでしょう。

この様に、沢山のこの「まゆみの花」の歌が詠まれています。

現在では京大の調査では熊野古道の新宮付近の山奥に生息するのみとなつています。

しかし、この花は現代では熊野古道の万葉歌としてその花名の愛らしさと花のその可憐さが愛好家には好まれています。

鈴木邸の周辺環境の一つとして、藤白峠の始まり点で、神社より直ぐ近くで、このところから氏子の民家が存在する所ですが、”やれやれ”と峠を下りきって”鈴木邸で一休み”という所で気を緩めたところで絞殺されたと見られます。

鈴木邸と有間皇子は550年位の時代差がありますが、周辺では一つとして捉えています。それは有間皇子も鈴木三郎も同じ悲運の者だからです。

「有間皇子」

皇位継承問題で痴呆を装う有間皇子は白浜の湯に行き、その帰りに藤白の坂の麓で蘇我赤兄に絞殺された事件が起こる。

有間皇子は孝徳天皇の子供であるが、中大兄皇子との権力闘争に巻き込まれて狂気を装い白浜に逃げ延びるが中大兄皇子の意を受けた同行の蘇我赤兄に絞殺される悲しい事件の場がここで起こります。

この直前に遺した歌があります。

家に居れば いい盛る椎も草枕 旅にしあればしいの葉に盛る。

現実には山に生息する椎の葉には飯は盛れないけれど、いい(飯)とかけて詠んだもので椎の木は山の意から旅の意味を含み、皇位継承問題で狂気を装いそして旅に出なければならないわびしい気持ちを詠んだ歌です。

昔は旅に出た時は柏の木の葉に包んだ乾し飯を食べていました。

地方に依っても異なりますが、和歌山地方では柏の木は少ないので、ハート形したさる茨の葉を用いました。

五月の祝いに作る柏餅はこの葉で作る習慣は未だ残っています。

「小栗街道」

熊野の「蟻の熊野詣で」の通り、一年に一回は参詣するためにこの熊野街道を通りました。

この時、天皇に同行した歌人の「小栗判官」と「てるてる姫」の逸話の通り、この「馬の背坂」付近で「藤白の浜」見て「てるてる姫」に宛てて詠んだ歌が有名です。

此れに因んで歌人の間ではこの付近の丘の事を「小栗街道」と呼ばれる様になりました。

この浜は現代の位置とは異なり、この古道の直ぐ崖下が波打ち際でありました。

昔は「藤白の浜」または「藤白の浦」と呼称されていました。

「藤白獅子舞」「藤白相撲」

熊野詣での朝廷の人たちにはこの獅子舞を見せたとされています。

藤白の獅子舞は熊野権現の各社で行われている五穀豊穣の祭りに神に奉納する行為の一つです。

この獅子舞は日本各地の熊野権現の支社では行われているものです。

平安中期ごろからこの獅子舞は行われていて歴史上伝統ある祭りの奉納する行為の一つです。

この舞はその昔神の使いの命が獅子を退治して村を平安に保ったという言い伝えから来たもので、獅子とは架空のものだですが、この世の全ての悪を獅子に見立ててこれを退治して平安を願う庶民の祭りです。

これと同時に藤白には「藤白相撲」も奉納されていました。

最近まで行われていて、50年前位までは祭りに「子供相撲」が夏に奉納していたものです。

「藤白桜」

この藤白神社と鈴木邸には昔から周辺に沢山の桜が植えられていて、春には山越えをして遠方からも訪れて周辺が見物人でいっぱいで立つところもないくらいの盛況ぶりでありました。

当時も鈴木邸付近では花見の見物と熊野詣ででいっぱいであったことが予想できます。

未だ、この時分は神社の鳥居の直ぐ坂下は浜辺であり、その景色は万葉の人が褒めちぎるほどの景観を示していました。(上記の歌)

現在は世界遺産の決定で再び桜見物はもとより、古道散策が盛んになり、この狭い古道は昔の「蟻の熊野詣で」と同じくらいに賑やかになっています。

そして、その景色と共に「藤白の山」と「藤白の浜」と「藤白の桜」として平安の古来より有名でありました。

この景観を詠った詞が地域の小学校の校歌として残っています。

桜は主に現在は染井吉野桜と山桜の群生であります。

現代はその一部の子孫の桜が残っている程度です。

この様に、鈴木氏発祥の土地の鈴木邸の周辺の環境は万葉の時代を偲ばせる雰囲気が多く残る所ですし、名所旧跡の多いところです。

周辺にはまだ鈴木氏や亀井氏の一族末裔が多く残る所です。

しかし、残念な事ですが、周辺は鈴木邸近くまで住宅が立ち並び、住民の歴史意識が低下し土地の謂れを知らない人たちが殆どとなり、次第にこの伝説が消えつつあることが気に成ります。

この鈴木氏のレポートをする事で、出来るだけ多くの各地の鈴木氏や歴史ファンの記憶に留めて欲しいと思います。

敢えて、現在の青木氏のブログでは「鈴木氏のルーツと青木氏」のレポートが青木氏以外の多くの人たちに読まれていることを考えて、青木氏ブログサイトから「鈴木氏の環境」のレポートをした次第です。

以上。

|

本文では少し青木氏と離れて鈴木氏の子孫が広がった理由に付いて検証してみたい。

鈴木氏と云えば日本の姓のなかでも非常に子孫を広げた氏の一つですが、この氏に付いてどのような経緯から発祥して広がったかに付いて見てみる。

鈴木氏は今NHKの大河ドラマの義経に家来として本来は出て来るはずである。

多分、ドラマの喜三太とか云う義経の身の回りの仕事をしている家来が鈴木三郎であると思う。

この鈴木氏の発祥は熊野古道の熊野詣で各天皇が詣でたことから興った氏である。

後醍醐天皇は24年で23回も詣でたと云われているが、後白河上皇は33回で年に一回程度である。

この熊野詣で和歌山県海南市藤白に熊野古道の熊野神社の第一の鳥居がある。正式にはここから熊野古道と言われる。

つまり熊野神社の社領の一番最初にある鳥居の事である。

この鳥居から藤白坂を登って1キロ程度上りきったところから、古代の呼び名の「馬の背」という坂道を通り(馬の背中のようになった坂)、200メートルくらいのところに藤白神社がある。熊野系列の第一番目の神社である。(熊野神官5氏の一つ日高氏が宮司)

千年以上の歴史を思わせるような大きな楠木に囲まれて静かに佇む神社である。後ろには静かに流れる谷川がある。この谷川は「紫川」といって非常においしい水が飲めるきれいな川で、万葉の歌にも多く謡われている。

この神社の隣に鈴木屋敷がある。

神社の北東の方向200m海よりの鈴木屋敷から見える所に鈴木氏の菩提寺専修寺(浄土宗)がある。

この神社の宮司は元は日高氏である。 (現在は18代目吉田氏 吉田氏は奈良期の朝廷神官官僚)

日高氏は南紀(和歌山の南地域)にある日高川の付近の土豪で熊野神宮の宮司の一族である、この日高氏の宮司がこの藤白神社の宮司になった。

日高川は歌舞伎で有名な庵陳清姫の舞台となったところである。

又、武蔵坊弁慶も日高氏宮司の末裔である。

このり藤白神社は毎年熊野詣で訪れる天皇の一団をもてなしをする。

この藤白神社からは372メータの藤白山の山越えをするのでここで一団は泊まる。

この泊まるところを「王子」と云う。

この付近には熊野詣で尋ねてきた人を留める春日王子、祓戸王子と藤白王子とがある。藤白坂山頂には塔下王子があり、この4つの王子で人々は宿泊する。

この王子や周囲の民家の屋敷に泊まって一団は歌会を催すのが恒例である。

小栗判官や山辺赤人や柿本人麻呂など平安歌人が多く通ったところである。

そして、又この地は習字の墨を日本ではじめて作った場所でもある。(藤白墨)

この墨は後醍醐天皇に命じられて日本各地に探し求められたが見つからず、熊野詣でこの地に来て海南地方から少し南にある湯浅地方に分布している「うばめ樫の木」(通称ばべの木)で地元の炭焼きの者が造っている炭を観て、その煤で作ってみたのである。

ところが、この墨が其れまでは中国から輸入していたが、それに勝るとも劣らず墨が作れる事に気付いたのである。この墨が日本最古の墨で「藤白墨」と云うのである。

他の墨と較べて紫色の色調を示す墨色である。特に植物花鳥にその独特な色合いと柔らかさを深く表す優れた墨である。

この墨は天皇家だけに納入された特別品であつたし、後の代々の将軍家に納入された。そして、最後は徳川家の専売特許とされた。この墨を保存されている天皇家から拝領した最後の墨が個人の家につい最近まで保存されていたが、盗難紛失した。

しかし、使用中の片鱗の幾つかと魚拓ではないが「墨拓」は保存している。天皇家の保存品以外には日本最古の墨の片鱗だろう。

これが現代では多くに使われている備長炭の炭である。

(この藤白墨が取れた場所から50メータも行ったところに鈴木屋敷がある。)

この馬の背の坂から昔は万葉の唄で知られる和歌の浦も見渡せる位置にあり、この景色や藤白の浜の藤白の歌を謡った万葉の歌は多く残されている。

和歌の裏 潮満ちくれば 片男波 芦辺をさして 鶴鳴きわたる。(山辺の赤人)

後醍醐天皇は此処に毎年の様に泊まり歌会を催した。この時、この宮司が天皇にもてなしといつもの様に献歌を披露した。

この藤白山から流れる谷川(紫川)の歌を披露した。

この歌を聞いた天皇は大変に感心して、褒美としてこの日高氏の宮司に「鈴木」という氏と名を「瑞穂」(ほずみ)として与えた。所謂賜姓である。

(鈴木姓は穂積と言う言葉から来ていると言う説もある。瑞穂の襲名の名は穂積から来ているものと思われる。)

大変に喜んだ宮司だか、この宮司には子供がいなかった。

そこで、神社より15メーターほど坂を登ったところにある農家の氏子(後に亀井姓)の三男を養子に貰い、鈴木姓を継いだ。これが最初のルーツの鈴木氏である。

丁度、その時、鞍馬山の牛若丸が僧侶になる事を迫られて、これを拒否して平氏より追われていた。

この時、五条の橋で家来になった弁慶が居た。この弁慶は日高地方の田辺郷地方の熊野神社別社の宮司の日高氏の息子であった。(藤白神社も縁者日高氏である)

この弁慶は大変に乱暴であり、土地で問題をよく起していた。

そこで困り果てた宮司の父親は比叡山の僧兵として送り込んだ。

しかし、ここでも問題を起して追い出される始末である。

この後、五条の橋での弁慶と牛若の言い伝えである。

この主従は平泉に逃れる前に、熊野神社の本宮の宮司に牛若丸の庇護を願い出るために旅をしてこの藤白神社まで辿りついた。

此処で、弁慶はこの藤白神社の縁者鈴木氏に主を預けて熊野神社に交渉に出かけた。

この時、この牛若丸の面倒をこの鈴木氏の養子の三郎に委ねた。ほぼ3月滞在することになるが、この時、この三郎の弟の六郎も牛若丸の下働きをするようになった。

その後に兄の鈴木氏は牛若丸の家来になつた。このせいもあり、六郎も牛若の家来になった。

六郎はこの神社の天皇から褒められた紫川の美味い水の井戸の蓋の形が亀の甲羅の形に似ているので「亀の井」と呼ばれていて、この亀の形の蓋を採って「亀井」と称した。

今でもこの井戸と蓋は藤白神社に祭られている。

つまり、このような経緯から、鈴木氏と亀井氏とはルーツは兄弟である。そして、弁慶と養子であるが鈴木三郎も縁者である。

この二人の鈴木氏と亀井氏との兄弟は弁慶の帰りを待った。

弁慶は熊野神宮の拒否された答えを持って帰ってきた。

熊野神宮は牛若丸を庇護を拒否することで、平家との摩擦を避けたのである。この頃は熊野神宮は平家側に味方していた。

天皇もまだこの頃は平家にたいして対抗していなかったことから、天皇から保護されている熊野神宮の立場であったから、断わったのである。

鈴木の三郎と亀井の六郎の兄弟の家来と弁慶は、牛若丸に付き従い京に戻り平泉に旅立つのである。

NHKのドラマは史実と若干異なる。小説なのでやむ終えないことであるが。他にも2、3史実と異なる事があったので実は私はNHKに意見を申し上げた。

このはっきりした史実の家来の構成も異なっているのであるが、上記した喜三太の役柄は鈴木三郎と亀井六郎の牛若丸の家来としての役目である。

この二人の兄弟は義経の最後までつき従ったのである。

そこで、義経の生存説は、この二人の兄弟の逃亡のための段取りをつけて寺の句里の後ろがわから逃亡したのである。

そして、蒙古に逃げ延びたとするジンギスカン説が生まれたのである。

この説の根拠として、ジンギスカンの紋章は真さに「笹竜胆」の源氏の紋と非常に似ていてそっくりである事と、ジンギスカンだけこの生い立ちは、かの放牧民の中で不詳であり、記録には”天から舞い降りてきた救世主”として記録されているのである。(疑問)

そして、このジンギスカンの後ろに何時も影の様につき従う二人の家来が居たと記録されているのである。

このジンギスカンが現れる前はこの集団を率いる一族の子孫は居たが、この突然天から現れた者に統率力があり、周囲の各豪族の集団はこのジンギスカンに任す事を決めて、本来成るべき元の子孫を掟により抹殺したと記録されているのである。蒙古の掟として実力のある者を長とする定めに従いジンギスカンを主としたとするのである。

(この蒙古では各豪族の集団指導体制でこのなかから戦いにより武勇実力に優れた者を首長として決める掟があり、絶対に出生がわからないと言うことはないのである)

ジンギスカンの顔かたちと義経の顔かたちとは非常に良く似ている。

そして、弓と馬の操作が上手く機敏であり、恒に戦いの先頭にたち突き進んだと記録されている。平家との戦いと類似し物語る。

他国のジンギスカンの紋章が源氏の紋章とが類似一致することは偶然を超えている事と2度の蒙古襲来もこの説を説明する要素に成り得る。

句里の中に入った義経の遺骨は発見されなかった事と、弁慶の仁王立ちの理由もこの時間を稼ぎ、縁者の鈴木三郎と亀井六郎を伴なわせて逃す手立てであった筈ずである。突然に攻められたわけでもないので十分に検討する時間はあった筈である。

また、北陸地方には逃亡中にこの主従を一時匿ったとされる別名で「判官さん」と言う一族がある事も突き止められているのである。

十分に考えられる内容である。

さて、この二人の兄弟の鈴木氏と亀井氏が何故に子孫を増やしたかという事であるが、義経には初期に付き従う土豪集団はなかった。”いざ源氏”という時に源氏の味方として従う一団をつくらねば成らない。

そこで、各地を移動するときに、必ず当時の慣習として、「戦地妻」といって土地の豪族との血縁関係を持ち生まれた子供は源氏の支流一族の者との朱印状を受けて、土豪側は一族の安全を図り、義経側はいざと云うときには駆けつける味方とする目的があり、盛んに此れを行ったのである。時には娘を、場合に依っては妻を出すということまで行ったとされている。

このことは現代の常識では異常であるが当時としては氏家制度の中で特別な社会慣習であつた。

特に、この兄弟は義経の直の家来としてこの役目を負っていたのである。

義経は清和天皇の第6位皇子(経基王)の孫(満仲の子)三男頼信の末裔である。故にこの戦地妻行為は出来ない。

従って、この兄弟の二人には、地元記録によると紀州にもこの「一族造り」の応援団が出来て、「熊野詣宣伝隊」と称して密かにこの二人を追って手伝いをして地域毎に鈴木氏と亀井氏の子孫を多く残してくる旅をして応援をしたと記録されている。

名目は「熊野宣伝隊」であるが、この宣伝隊は既に、天皇が一年に一度以上も熊野詣でする位で、「別名、蟻の熊野詣で」と称されるくらいであった。何もいまさら宣伝隊ではない。

仮りにするとしても、新宮の熊野神社の膝元から始まればよいものを一番熊野神社から遠い神社の藤白からその宣伝隊が興るのはおかしい。

平家の目をくらます藤白の鈴木氏と亀井氏の一族の応援であったのであろう。

その証拠に義経が一の谷の戦いの時は義経の12000の直属の一族の兵が各地から集まったと記録されている。「ひよどりの崖落」の1200は直近の武者たちであったとされる記録から観ても納得できる。つまり、各地の鈴木氏と亀井氏の血縁者、伊勢の三郎の血縁者等が集まったことである。だから義経は強かったのである。

義経に頼朝から監視役としてつけられた坂東平氏の熊谷氏、梶原氏の主軍を使わずに義経自らの軍で行動を起す軍力があったからこそ成し得た単独行動であった。

全く直属の家来の無い頼朝と違う所である。

義経の”源氏一族で幕府を”とする考えと、坂東八平氏の裏打ちされた頼朝の考えとの食い違いによる兄弟の摩擦である。結局は幕府3年以内には頼朝と頼朝の子孫は全て抹殺されてしまい、坂東平氏の幕府となってしまうのである。

この義経を裏から支えたのは鈴木氏と亀井氏の二人のであり、その貢献は実に大きいのである。しかし、このことは余り歴史上には出てこない。今回の大河ドラマにも出て来ないのである。

しかし、この鈴木氏と亀井氏との子孫を増やす作戦に出た事が大きな成果を生んだ。この一族最後まで義経に付き従い、北陸への逃亡も付き従ったことが子孫を各地に残す結果となったのである。場合に依っては蒙古にも鈴木氏と亀井氏の子孫がいることにもなる。

実は私は海南市の藤白神社のこの全国に広まった鈴木氏の本家の最後の末裔の人を知っているのである。本家鈴木氏は絶えたが、亀井氏は依然として、この鈴木屋敷の側に本家が現存するのである。地元では遺された氏子の実家が亀井氏を名乗ったところから亀井氏は大変多い氏である。鈴木氏は三郎が移動していたので比較的少ない。

全国の鈴木氏と亀井氏とは元は兄弟である。

このような経緯によって鈴木氏は発祥した。そして同じく亀井氏も同じルーツで発祥したのであるが亀井氏のことは余り知られていない。

亀井氏も鈴木氏と比べて多くの子孫を各地に分散して残した。

この様に子孫の広がりに付いて何が原因しているのかと言うことを青木氏と比較してみる。

皇族賜姓青木氏や源氏一族等の子孫の広がり方は全く異なる。青木氏には家柄と言う当時では絶対視された考え方で、子孫を鈴木氏や亀井氏の「戦地妻的な血縁」で増やしたものに対して「政治的な血縁」で増えて行くのとではその勢いは異なる。

藤原秀郷の青木氏や進藤氏や長沼氏や長谷川氏等は守護などの官職の赴任でその土地に子孫を残してゆく「戦略的な血縁」と阿多倍の一族のような渡来系族の部制度による「経済的な血縁」と「武力的な血縁」で子孫を一時多く遺した京平氏と「集団的な血縁」で子孫を温存した坂東八平氏等色々な形がある。

そして、その形はその氏の宿命的立場に依って関わっていることに気付くのである

この様に、子孫を遺す方式を研究すると、「戦地妻的な血縁」「政治的な血縁」「戦略的な血縁」「経済的な血縁」「武力的な血縁」「集団的な血縁」のパターンがある事に気付くが、現在から考えた場合、どの血縁が一番子孫を遺したかは一概には云えないが、結果としては家紋200選の中では、「戦地妻的血縁」が確実に子孫を多く遺していることになる。

これは、一族に関わる全ての”しがらみ”の大小が原因しているのであろう。

この”しがらみ”のパラメータで並び直すと子孫を多く遺した順に並ぶような気がするのである。

そして、「各地に散在して血縁」していることも原因している。

この点から考えた場合は、賜姓青木氏は少ない事に納得する。

賜姓青木氏はしがらみも多いし、5地方に限定し散在の血縁もしていない。

青木氏を研究していてこの事柄から心配をしていたが、しかし、賜姓青木氏の直流支流分流の24氏の現代においても確認出来たのはすばらしいことである。

又、藤原秀郷流青木氏の直系1氏直流4氏支流4氏分流あわせて116氏は「戦略的な血縁」で拡がった子孫であるが激しい戦乱の時代を潜りぬけて関東地方に確実に根をおろして現存する力強さは他のどの子孫よりも優秀である。

このことは賜姓青木氏のように今は、「パラメータと散在の血縁」では低いが、その歴史が物語る様に子孫を遺そうとする血筋に持つ「粘り強さ」が影響していることに気付いたのである。

少ない子孫を確実に残すことから粘り強さが生まれているのである。逆に、少ない小さいしがらみと散在の血縁タイプでは数を多く遺して確率で遺すタイプは粘りが無い事に気付いたのである。

これは真に「虫の生存原理」である。人間の子孫を残す行為にもこの原理が働いていることに改めて感心したのである。

研究室のレポートの如く、我が2流の青木氏の先祖が子孫を残すことの方法は別にして、全力を尽くしたことを感謝して、今後とも青木氏諸君は大いに良い子孫を育て頂きたいものである。そのためにもこのサイトのレポートが役に立つことを期待する。

以上。

青木研究員

|

Re: 仮説 今年の温暖化は。

副管理人さん 2007/02/28 (水) 12:39

不明なところのご質問がありましたので、追加します。

人間の増加量とこれに対するマイナス要因の食料等の消滅による減量との差に対する疑問でした。

詳細に書きませんでしたので追記します。

それは次ぎの論理によります。

普通は、そう思いますよね。そこでお尋ねの”人の成長”に就いて2つのことが考えられます。

先ず一つは食料です。二つは外的熱量です。

この二つの事が人間の増加に影響を与えます。

では一つ目ですが、

植物は光合成にて食べても出てきますから再生のサイクルがほぼ同等に働きます。

動物から採る食料もある一定のサイクルで再生します。

そして、この二つは食物、動物連鎖が起こります。よって段々と人間が増えるに従い食料は「比例」して減ると言う事にはなりませんね。

よって(人間の増加)−(食料連鎖)=重量増加 と成ります。

次に、外的熱量は主に石油です。

後40年程度で枯渇しますので、有限ですから確かにマイナス要因です。

しかし、これは40年という地球の寿命から見た年数としては短期間ですし、人間の増加式の2*Nと比較すると小さいものと成ります。

この増加重量に対しては、埋蔵石油は大した重量にはなりません。。有限ですので、その後は枯渇を含めてこの影響(40Y)はなくなります。

現在、枯渇しない代替エネルギーが開発されてきましたのでこの熱量のマイナス要因はなくなります。太陽熱や風力や原子力や化学反応熱や植物エタノール等はマイナス要因にならないエネルギー熱源ですので、40年以内には完全移行が可能です。

そこで現在は、将来は益々化学が進歩しますので、より人間の増える速度は2*Nの影響が大に成りますので、先ずこの増加速度に叶うマイナス要因は少なくとも見当たりません。

そこでレポートでも書きましたが、人間の増加分に見合う植物食料の再生する能力が起こるかです。

現在では食料はなくなると見えますが、これも太陽熱による植物再生に頼らないエコの食料調達が可能になってきました。無限サイクルの再生システムです。

多分一時的に人口増加はこの食料の問題で横ばいになると見られますが、2*Nの速度が勝り再び増加に転じます。

文明の進歩で人間の増加だけは「無から有」ですから増加へ転じます。

既に、45億から65億に変化していますが、その分食料を含むエネルギーはへっていますか。減っていないから20億増えたのですね。そのために22.3から22.8度に傾いているのです。

だれも宇宙から地球を傾けたと思わないですよね。

多分、文明の進歩不足からアフリカで一時的に食料調達の困難から人口は減るとみられますが、その分文明国では2*Nでより増加します。

この人間増加理論の2Nに勝る速度の持ったものは無くなったかもしれませんね。

文明は、神様が考えた理論を越え始めているのかも知れません。

アフリカ、中国で何か、人類上で大きな事を神様は起こすかも知れませんね。

でも、最後は人口増加2Nは勝つと思います。

中国も経済発展していますが、それは国土の1/10以下のところでの変化ですし、奥では、未だ、アフリカと同じ人口増加を遂げているのです。いまだ、去年始めて実施しましたが、まともな国政調査が出来ていないのですよ。

地球上の1/10の人口国です。これに2N理論を当てはめて考えてください。

それに、中国の発展には2つの疑問があります。

一つは、GNPの基と成っている輸出企業の8000社の6割は日本が絡んだ企業です。

そして、そのGNPの四割はこの日本企業がらみの数値です。これに外国企業分を入れた場合は3割程度と実質はなるでしょう。

言い換えれば3割の国力しかないのです。そこに国体が共産国で、経済が資本主義では必ず矛盾が起こります。

つまり、実態と大きくかけ離れた国情を持った国で、バブルの途方も無い破裂が起こる危険性をもっている事になりますよね。

次の疑問は、奥地では暴動が頻発して、これにたいして、つい最近、中国は止む無く「個人財産」を認めましたね。現実の矛盾の「資本化」が起こっていることです。

そこに日本のそれと異なり、体質的に自らの新製品開発能力が有りません。

私の勤めていた企業も遂には中国から引き上げましたが、人件費が1/10であるので運送費を差し引いても利益が出るとの計算ですが、ところがそう甘くありませんでした。

働く者はあまりにも知恵を出さない体質であり、国から4年くらいすると投資した最新型の機械等の物を置いて、別のところにうつれと言われる始末ですよ。置いてゆかなければ移り先は言わないとの説です。止む無く損害を出して引き上げると言う事に成ります。既に1年で30%の引き上げ状態です。これを警告した高官がひきづり降ろされたらしいですね。

これ程に矛盾を多く持つ国情の人口増加量2Nは歯止めが利かないと思います。

アフリカはちょっと論外です。

ですから、人口は確実に増えます。

少子化対策も大事だけれど、こちらも大事。矛盾ですね。

だから、必要以上の2Nの式の成り立つところで人口を減らす工夫が必要ですが、そんなこといえませんね。

アメリカも中国には若干弱腰。ここをつく事が戦略上必要ですね。

日本は上記のターゲット握っていますから、腰を据えていることでしょう。

お判りいただけたでしょうか。

Re: 仮説 今年の温暖化は。

本当に暖かいですね。今朝のラジオで富山ではチューリップフェアの前にチューリップが咲いて、始まる頃には萎むんではないかと言ってました。

そこで必死に発育を止める措置を取っているのだそうです。

あと380年で人間ロケットになってサヨナラですか、わははは

これは面白い説ですね。地面にロープで体を縛っておかないとダメですな。

お金をかけずに誰でも宇宙旅行にいける時代が来るって言ってましたけどこの事か・・・

その前に長身の連中がわんさか増えだして、凄いことになりそうです。

面白い話をありがとうございました。

きくされている臭いがします。

仮説 今年の温暖化は。

副管理人さん 2007/02/25 (日) 18:36

今日は。ちょつと面白い話をします。

まずその前に、その現象のすこしの現れを季節と言う変化で先ず述べてみます。

今年の春は20日程度早くて、春の景色は様変わり。

どの様に違うかと言うと、先ず花種が多く、香種が多いことです。

未だ咲くはずの無い花が咲き、それが一度に咲き乱れていることです。

例えば、梅、椿、じんちょうげ、水仙、藤花、草花に至っては福寿草や紫草が咲き乱れるほどです。

ただ、梅にしても種類が多く未だ咲かない紅梅やしだれ梅も、200種もある椿でも最初に咲く侘介、次に咲く藪椿、更に後で着く白椿、源氏椿と一緒に咲いてしまうと言う現状です。

これでいいことは、花が一杯で経験した事の無い「花世界」で、そして、香りの漂うあたりの空気が春榛ではないこの世の極楽の感がするほどに漂う匂いです。

小鳥の多いこともこの事が原因して賑やかさが倍増して変な感もするほどの春のこのごろです。

普通は段々に咲くように庭木を植えているのですが。

ミツバチが飛ばない春は果実は大丈夫かとの心配もあります。

その内に早咲き桜やスモモの花や梨の花もつぼみが大きくなるほどですから、全て咲いたら一体どうなるの。

60年間の初めての経験です。亜熱帯化していると言う事ですね。

菅原道真も、東風が吹かないので咲く梅の花は咲いたけれど匂いが届きませんので残念でしょうね。

彼も、このようなことを1000年も前に想像していたでしょうか。

本当にCo2が温暖化の原因?。

一時は、フロンが原因で(両極の空のポケットが原因)と言われたときもあるけれど違ったですよね。

どうも少しCO2の量だけの影響ではないと感じているのです。

というのも、その疑問としては、CO2が出来ても光合成で吸収しますし、上空にあがれば上昇過程で太陽熱での温度と水分とで反応してH2CO4になる事もありえます。

上空の低圧と低温でドライアイス的な現象も起こりますし、高い上空の強力な紫外線による分解反応も起こります。

森林の光合成により吸収されるCo2により酸素が放出されますが、酸素は炭素と反応するときは反応熱を吸収してかなり高い冷却効果が起こります。

地球上で自然連鎖で余剰に熱を発生させCo2を増加させ出すものとしては、唯一化石燃料以外にはありません。

これも後38年で枯渇しますから、又、Co2は低下し始めます。

雨が降れば空気(28.8)よりも水分に吸収されて重く成ります。

CO2(30)+水分>空気(28.8)となり下に下がってくるので一概に温室効果にはならない筈です。(Coは28で徐々に上昇中に空気中の酸素と反応してCo2となり44となり空気より重くなり陸と海面上に落下してくる。炭酸ガスは平均的には30程度となる)